解説:弁護士・税理士 谷原誠

税理士はどこまで説明すべきか?

説明助言義務と損害賠償責任の境界線

今回のテーマは、「税理士は、依頼者にどこまで説明をしないと損害賠償責任を負うか?」という問題についてです。

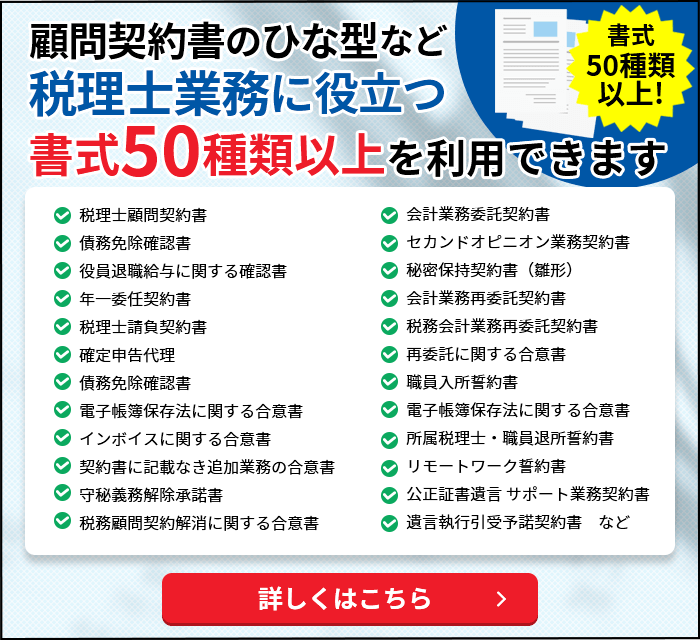

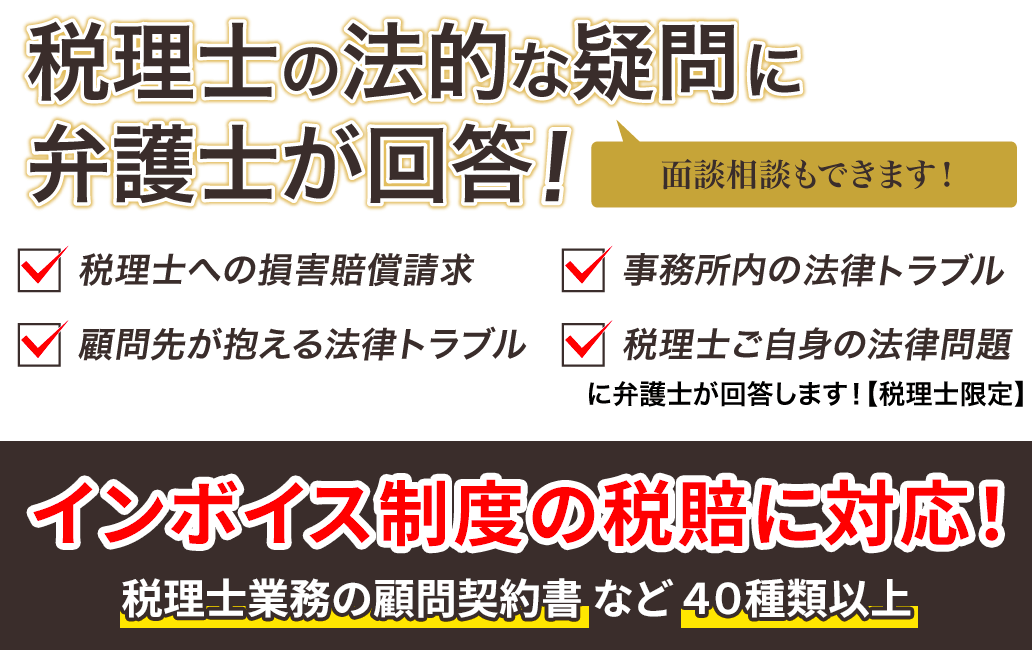

いわゆる“税賠”(税理士損害賠償責任)について、私が執筆した『税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方』の内容から一部を抜粋し、解説していきます。

まずは、「説明助言義務」とは何かについて考えてみましょう。

説明助言義務とは?

説明助言義務とは、税理士が依頼者に対して、関連税法及び実務に関して有益な情報だけでなく、不利益な情報も提供し、依頼者が適切な判断を下せるよう助言・説明を行う義務です。

税理士がミスを犯した場合には当然として、それ以外にも説明義務の有無や、説明したか否かが争点となるケースが多くあります。

説明義務を負うかどうかが

争われたケース

ひとつ目の事例は、東京高裁平成7年6月19日判決(判例事報1540・48頁)です。

相続税申告業務を請け負った税理士が、延納許可申請手続きの説明義務を負っていたかが争われました。

裁判所の判断は以下のとおりです

「相続税の納付がいつ必要であるのかを相続人に説明し、その納付が可能であるかどうかを確認し、これができない場合には、延納許可申請の手続きをするかどうかについて意思を確認するのは、相続税の確定申告に付随する義務である。」

つまり、税理士には延納申請の説明義務があると認定されたのです。

たとえ少額の相続税であっても、依頼者が納付に困る可能性があるなら、しっかりと説明しておかないと説明助言義務違反になる可能性があります。

説明内容が不十分とされたケース

続いて、前橋地裁平成14年12月6日判決(TAINS:Z999-0062)です。

このケースでは、税理士が所得税確定申告にあたり原始資料の提出を依頼したにもかかわらず、依頼者が不適法な方法での申告を要求しました。税理士は強く反対したものの、押し問答の末申告期限が迫り、やむなく依頼者の希望どおりに申告。

その後、税務調査で否認され、重加算税が課されると、依頼者はこう主張しました

「そのとき、税理士が重加算税について説明してくれていれば問題は起きなかった。これほど多額の税金が課されるのがわかっていれば、きちんと資料を提出して申告していました。これは税理士の説明義務違反です」

そして、この主張が裁判所に認められてしまったのです。

結果として、税理士にも説明義務違反があったとされ、2000万円の請求額のうち90%は依頼者の過失とされたものの、税理士も200万円の賠償を命じられました。

このケースからわかるのは、将来的な不利益の発生についても説明義務の一部であるという点です

「説明した・していない」が

争点となるケース

さらに重要なのが、「説明助言したかどうか」が争われるケースです。

たとえば、東京地裁平成24年1月30日判決(判例事報2151号36頁)では、税理士が「相続財産は国内外問わず申告対象であることを説明し、すべての財産に関する資料を提供するように指示しました」と主張した一方、依頼者は「そんな説明はなかった」と真っ向から対立しました。

裁判所の判断は以下の通りです

「国内・海外を問わず、すべての財産が相続税の申告の対象となることを説明した上で、すべての相続財産に関する資料を提出するよう指示した旨の税理士の(陳述書の)記載部分があるが、そのような指示はまったくなかったとする原告、依頼者側の供述に照らして、税理士の陳述書の上記記載分は採用することができない。」

つまり、税理士が敗訴したのです。

このような場合、証人尋問により「説明した・していない」の言い合いになってしまいます。

もしも客観的な証拠(説明の記録など)がない場合、裁判所としては説明したということを認定しづらいです。

したがって、説明をしていないという方向に流れやすくなり、税理士が不利になってしまいます。

「説明した証拠」を残すための

4つの方法

では、税理士としてどうすれば「説明した」と立証できるのか?

説明助言義務の履行を“証拠化”することが極めて重要になります。具体的には以下の方法が考えられます:

①書面による同意・署名押印

最も望ましいのは、依頼者全員から説明内容に対する署名・押印を得ることです。

法人税・相続税・所得税など、それぞれに応じた説明事項のひな型を作成し、契約時に説明してサインをもらうのがシンプルで確実な方法です。

②書類の送付記録や電子データ

もし書面での署名が難しい場合は、説明内容を書留で郵送する、またはLINEやメールで送付し、既読や返信を記録として残すことでも証拠化が可能です。

③録音

録音データも民事裁判では立派な証拠になります。

隠し録音も認められていますが、注意点としては、説明が不完全だった場合には逆に不利になる可能性があること。録音するなら、しっかりと全てを説明しきることが求められます。

④事務所内の記録

業務日誌やメモも証拠になりますが、作成日を証明できるかどうかがカギです。

職員や所属税理士からその日の報告をメールで提出させれば、日付と内容が残るため証拠能力が高まります。

説明した証拠が「税賠」から

税理士を守る

ここまで、説明助言義務に関する法的責任について解説してきました。

いざ訴訟となったとき、「説明した」と証明できるかどうかが勝敗を分けるポイントになります。

「言った・言わない」の水掛け論ではなく、確実に説明し、確実に証拠を残す体制を整えることが、税理士としてのリスクマネジメントには不可欠です。