解説:弁護士・税理士 谷原誠

今回は、「事業所得と雑所得の区別と判断基準」について、多くの判例を見ていきたいと思います。

【事業所得と雑所得の

違いとは?】

まず、所得税法を見てみます。

「所得税法」

第27条(事業所得)

1.事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。第35条(雑所得)

1.雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

事業所得と雑所得は、なかなか定義しづらい所得ということになっています。

そのため、事業所得と雑所得の区別がなかなか難しい事案もあるかと思います。

しかし、例えば次のようなものが雑所得と認定されてしまうと、次のようなものが事業所得のときに認められなくなるため、この区別が重要になってきます。

- 給与所得等他の所得との損益通算

- 純喪失の3年の繰越し・繰り戻し

- 青色申告特別控除

- 青色事業専従者給与の適用

- 事業所得に認められる各種優遇税制の適用

特に、給与所得等他の所得との損益通算は大きいかもしれません。

では、国税庁は説明してくれているかというと、あまり詳しくは説明してくれていないのですが、「タックスアンサーNo.1500 雑所得」というところに、例示が書いてあります。

「雑所得の例」

- 公的年金等

- 非営業用貸金の利子

- 副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)

しかし、これだけではやはり、なかなか分かりにくいということになります。

ところで、先ほど、雑所得になると損益通算の対象にならないということがありましたが、なぜ雑所得だと損益通算の対象にならないのでしょうか。

これは、昭和43年度税制改正により、損益通算の対象とならない、とされたからです。

改正時の理由としては次のようなことがあります。

- 必要経費がかからないか、かかっても収入を上回らないことがほとんど。

- 支出があっても、家事関連費的な支出が多く、損益通算を認めると混乱を招く恐れがある。

しかし、この理由には疑問を感じる先生も多いかと思います。

【雑所得が損益通算の対象

とならない理由】

そこで裁判所が、なぜ雑所得が損益通算の対象となっていないのか、について判示したものがあります。

「福岡高裁昭和54年7月17日判決」(判例百選第6版46事件)

雑所得と他の所得の間には所得の発生する状況に差異があり、雑所得においては、多くは余剰資産の運用によって得られるところのものであり、その担税力の差に着目すれば、雑所得に他の所得との損益通算の規定がないことはそれ相当の合理性を認めることができる。

ここに、事業所得と雑所得の区別のヒントがあるのではないかと思います。

【事業所得の判断基準】

では次に、事業所得と雑所得の定義、要件等から、事業所得についてはどう考えられるのかについて見てみます。

「最高裁昭和56年4月24判決/弁護士顧問料事件」

自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得。

要素を抽出すると、次の4つになります。

- 自己の計算と危険

- 独立して営まれ

- 営利性、有償性を有し

- 反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務

これに該当すれば、事業所得だということになります。

次に、事業所得と雑所得が争われた裁判例を順に見ていきたいと思います。

「大阪地裁昭和59年3月28日判決」(TAINS Z135-5318)

(事案)

納税者(被相続人)が、貸金業認可を受けて金銭を貸し付けていたところ、相続人が当該貸付による利息を事業所得として赤字の申告をしたところ、税務署長が当該貸付による利息は雑所得として更正をした。

貸金業認可を受けて貸し付けていたので、これは事業所得だということで申告をしたけれども、更正を受けたということです。

結論としては、雑所得と認定されて、控訴しましたが棄却されました。

事業かどうかの判断基準について、裁判所は次のように書いています。

「貸金が所得税法上の事業としてなされたものであるか否かは、その貸付の相手方、貸付の目的、貸付の口数、貸付金額、利率、担保権設定の有無、貸付資金の調達方法、貸付のための施設、広告宣伝の状況、その他諸般の事情を総合勘案し、その営利性、継続性、独立性等の有無に照らして判断すべき。」

そのうえで、本件では次のように判断しています。

- 3年間の貸付は、個人で1~2名、会社で3~4社で親戚、知人等の関係先であったということ。

- 経験則上、一般に、貸金業者がその業として金銭を貸与する場合には、不特定、多数の人に金銭を貸与するのが通例と考えられるのに照らし、甚だ異例。

- 一般の銀行等の金融機関の貸金利息に比べても低く、金融機関以外の貸金業者に比べれば、はるかに低利であることは、当裁判所に顕著な事実である。そして、営利を目的とする貸金業者が、その業として行う貸金の全部につき、右のような低利で金銭を貸与し、しかも、その利息の支払を一部免除するというようなことは、特段の事情のない限り一般的にはあり得ない。

本件では、この特段の事情は認め難いということです。

さらに続きます。

- 一般に、営利を目的とする貸金業者が、その営む事業として、その貸金の大部分を、自己が代表取締役をしている会社に無担保で貸与し、かつ、その利息の支払を一部免除するというようなことは、経験則上、特段の事情のない限り、通常はありえない。

- 取引の営利性、有償性に乏しい。

- 49億円を超える多額の貸付があったにもかかわらず、事業ではない。

以上のような事情を総合勘案し、独立性、営利性がないということで、雑所得だと認定されました。

「名古屋地裁昭和60年4月26日判決」(TAINS Z145-5528)

(事案)

- 会社の取締役が行った商品先物取引による損失を事業所得に係る損失として申告したところ、税務署長から、当該損失は雑所得に係る損失であるとして更正された。

- 毎年の取引回数は200回超から700回弱。

- 取引期間は6年間ある。

ということで、結論は、雑所得であると認定されて確定をしています。

では、裁判所が事業に当たるかどうかの判断基準をどこに求めたのか。

「経済的行為の営利性、有償性の有無、継続性、反覆性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か等の諸要素を総合的に検討して社会通念に照らしてこれを判断すべき。」

判断としては、社会通念に照らすべき、といっています。

では、この基準を本件で当てはめるとどうなるのか。

- 営利性、継続性は肯定できる。

- 元手は、そもそも土地売却代金で利殖を図る目的で開始している。

- 商品先物取引に関する職業に関与したことはない。

- 開業届出をしていない。

- 生活の資を得る職業(代表取締役)を他に有しており、業務の傍ら商品先物取引を電話にて取引先に連絡する方法で行うに過ぎない。

- 資金不足の場合には自己が代表取締役である会社からの借入金により調達した。

- 取引をするための情報は先物取引会社から入手するほかは、業界新聞や業界雑誌その他の専門書等によることなく、日本経済新聞等の一般の経済新聞によっていた。

- 人的物的設備はない。

- 商品先物取引が極めて投機性が強いものであつて、相当程度の期間継続して安定した収益を得る可能性が極めて低い。

これらの理由から、事業ではないと判断して、雑所得として認定をしました。

【商品先物取引等について

雑所得と判断した裁判例】

商品先物取引等、あるいはFX等について、雑所得と判断した裁判例がいくつかあります。

商品先物取引については、「福岡高裁昭和54年7月17日判決」(TAINS Z106-4436)、「神戸地裁平成4年10月28日判決」(税理士の事案/TAINS Z193-7005)。

FX取引については、「横浜地裁平成25年7月3日判決」(TAINS Z263-12246)、「東京地裁平成23年2月18日判決」(TAINS Z261-11618)。

具体的な事案において参考にしたい場合には、TAINS等で引いていただければと思います。

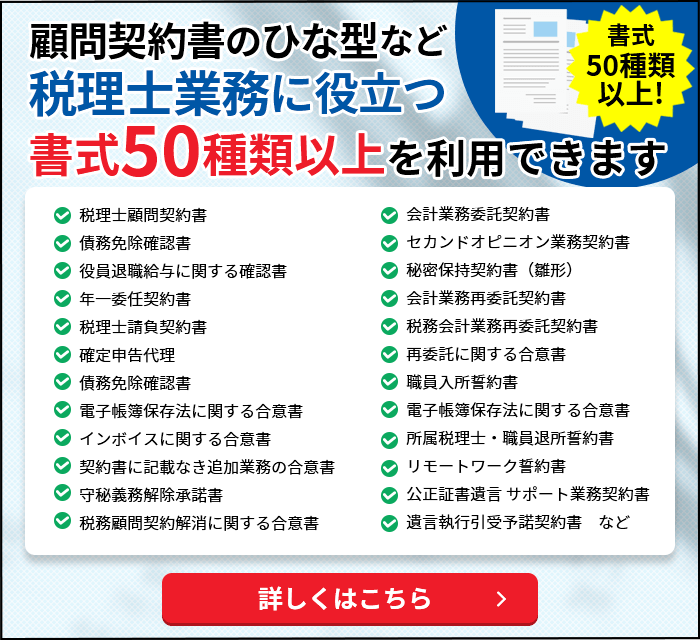

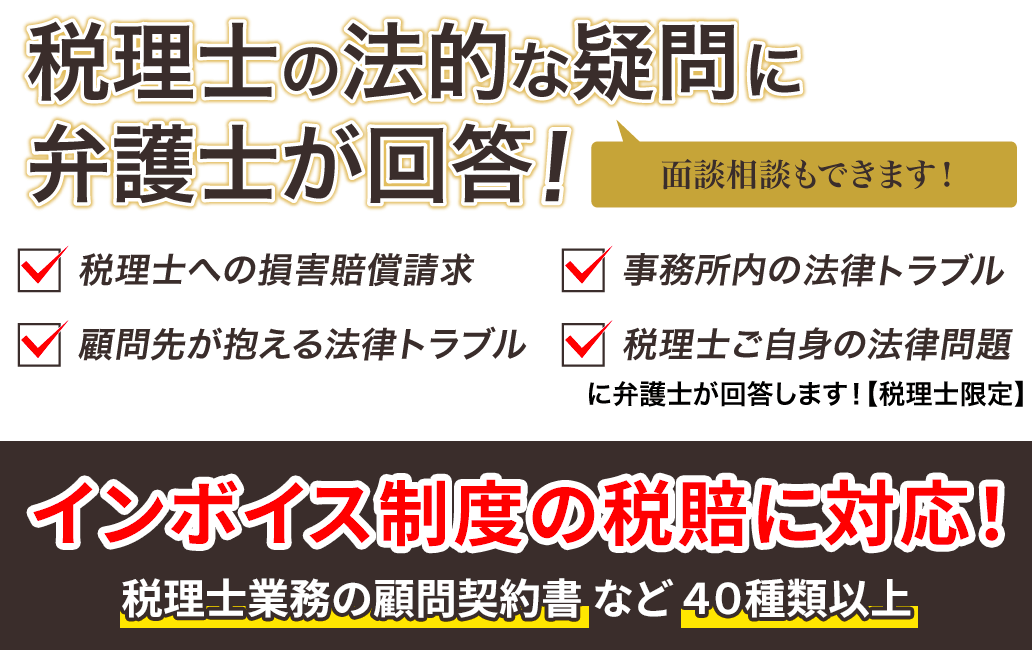

なお、このレジュメについては「税理士を守る会」の会員の先生には、あとでダウンロードできるようにしていますので、そちらからダウンロードしていただければと思います。

【商品先物取引等について

事業所得と判断した裁判例】

次に、商品先物取引について、逆に事業所得として認定された事例を見ていきます。

「静岡地裁昭和50年10月28日判決」(TAINS Z083-3655)

(事案)

納税者が商品先物取引をしていたところ、商品先物取引は非課税であるとの認識から確定申告をしなかったことから、税務署長より更正を受けた。

この事案では事業所得として認定されています。

控訴しましたが棄却、上告も棄却です。

この裁判例は、そもそも確定申告をしていないので、事業所得か雑所得か争点となっていないような事案となっています。

さて、この裁判例で事業かどうかについての判断基準について、どう考えたか。

「社会通念に照らし、事業と認められるものすなわち個人の危険と計算において独立的に継続して営まれる仕事のうち、法の所得課税の目的から、対価を得ることすなわち営利性・有償性のあるすべてのものをいい、特に事業場を設置したり、人的・物的要素が結合した経済的組織によるものであることを必要としない。」

では、判断基準を定立して、本件への当てはめはどうしたか。

- 商品取引の仲買人である甲商店に勤務し、商品取引の受託者としての業務に従事したことがある。

- 約15年にわたる相場経験を有していた。

- 甲商店退職後は仕事の大半を生糸等の商品先物取引に充てていた。

- 商品先物取引の収入によつて生計を賄い、かつ資産の増加をはかってきた。

- 日常は、ほとんど自宅において業界紙や日刊新聞などを通して当日の相場を見込み、相場の開場中は終始仲買店と電話で連絡をとりながら取引の注文、資料の収集、相場の罫線の作成等に当つていた。

- 1年間に売買取引が数百回あった。

このような事情を認定して、本件では事業所得であるという認定をしました。

先物取引だから雑所得、とはならないということにご注意いただいて、詳細に事実認定をして、総合的に社会通念の観点からに事実認定する、所得の区分の認定をする、ということになります。

「横浜地裁平成28年2月3日判決」(TAINS Z266-12791)

(事案)

納税者は、A事務所に所属しB基地に勤務しており、勤務外の日又は時間帯において猟銃等の製造・販売に係る業務及び鋼材の鍛錬を行う鍛冶に係る業務を行っていたところ、各業務に係る所得(損失)を事業所得に該当するとして給与所得と損益通算して確定申告をしたところ、税務署長から、本件各業務に係る所得は雑所得に該当するから損益通算は認められないとして更正処分等を受けた。

結論としては雑所得と認定され、控訴棄却、上告棄却、上告不受理となっています。

この裁判例で、事業所得とされる判断基準は、最高裁の次の判決です。

「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。」

では、本件にはどのような事情があったのか。

- 3年間製造等業務による収入を得ておらず、鍛冶業務による各年の収入も、0円~3万円余にとどまっている。

- 毎年、必要経費が生じたとして、確定申告において事業所得につき400万円以上の損失を計上している。

- 平成26年8月時点ですら未だ火縄銃を製造する技術を有しておらず、現実に火縄銃の製造及び販売を行ったことがない。

- 鍛冶業務についても、今は修行中で技術が未熟であるとして宣伝広告を行っておらず、特定の取引先はなく、作業内容を掲載する自らが開設するブログを通じて依頼があれば受け付けているにとどまる。

ということで、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有しているものとは到底認められない、という判断をされています。

そして続きます。

平成23年から平成25年までの間、週40時間消防業務に従事して年800万円以上という相当額の安定した収入を得ており、当該収入が原告が確定申告に計上した収入金額のほとんどを占め、本件各業務は、仕事のないときに行っているものに過ぎない。

ということで、事業としての社会的地位が客観的に認められるものであるということもできない、として雑所得である、と判断がされています。

まだ続くのですけが、少し長いので、ここで一度、パート1として終わりにしたいと思います。

この後は、パート2に続きます。