解説:弁護士・税理士 谷原誠

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

税務職員が脱税情報を漏らしたらどうなるのか?

今回は、「税務職員が脱税に関する情報を漏洩した場合にどうなるのか?」というテーマについて解説します。

税務職員には非常に重い守秘義務が課されており、その違反が問題となった裁判例を通じて、どこまでが許される行為なのかを掘り下げていきます。

税務職員に課される守秘義務と

その罰則

税務職員は、国家公務員法第100条第1項により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退職後も同様です。

これに違反した場合、同法第109条第12号により「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

しかし、税務職員に関してはさらに厳しい規定があります。

国税通則法第127条では、国税に関する調査などで知り得た秘密を漏らしたり盗用した場合、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされており、特に秘密の重要性が強調されています。

実際の裁判例:医療法人の脱税

情報漏洩事件

次に、税務職員の守秘義務違反が争点となった実際の裁判例を紹介します。

判決:東京地方裁判所 昭和56年11月2日

ある医療法人が法人税法違反の疑いで国税局の査察調査を受けました。

調査の翌日、国税局の調査査察部長が地元新聞社2社の取材に応じ、「経費の水増しによる脱税があり、その資金が理事長の医科大学入学金や病院の設備拡張に充てられていると思われる」と発言。

その内容が新聞に掲載されました。

その後、証拠が不十分で告発には至らなかったため、医療法人側は「守秘義務違反だ」として国家賠償請求および謝罪広告を求めて訴訟を提起しました。

地裁の判断:違法性はないと判断

判決では、新聞記者の質問に対する右応答は、病院の法人税法違反嫌疑事件に関する事実で、これは公共の利害に関する事実である。

そして同人は専ら一般納税者に対し、悪質な脱税が行われないように警告し、犯罪の予防的効果を目的とするものであるとともに申告納税制度の基盤となる納税道義の向上をはかり、国税犯則事件制度についての一般の理解と協力を深めるという公益の目的であり、公共の利害に関し公益の目的がある。

東京地裁は、以下の3つの要件が満たされれば違法ではないと判断しました。

- 公共の利害に関する事実であること

- 公益を目的としたものであること

- 事実が真実であると証明されていること

そして、今回の発言内容は上記の要件をすべて満たしており、「違法性を欠くということで守秘義務違反に基づく国家賠償は認められない」という結論に至りました。

この判断基準は、名誉毀損罪に関する刑法第230条の2第1項の考え方が参考にされています。

これは、「公共の利害に関する事実であり、公益を図る目的であり、かつその内容が真実であれば処罰されないとする規定です。

控訴審(高裁)の判断:守秘義務違反そのものがない

判決:東京高等裁判所 昭和59年6月28日

地裁判決を不服として控訴された本件ですが、東京高裁は地裁とはやや異なる観点から判断を下しました。

高裁はまず、国税局職員の職責に触れ、脱税調査の結果を一定の範囲で公表することは「社会通念上相当と認められる限度」であれば許容されるとしました。

さらに、守秘義務については「正当な理由があれば免除される」とし、今回は職員が公益目的で取材に応じたこと、そしてその内容が社会通念上相当な範囲内であったことから、「守秘義務違反そのものがない」と判断しました。

地裁と高裁の判断の違い

地裁の基準(違法性の有無)

- 公共の利害

- 公益目的

- 真実性の証明

これら3点が揃えば違法ではなく、国家賠償は認められないという立場。

高裁の基準(守秘義務違反の有無)

- 公益目的

- 社会通念上相当な範囲内の行為

このように、高裁は「守秘義務違反がそもそも成立しない」とする立場を取り、判断基準をやや簡略化しています。

実務的な影響とまとめ

この裁判例を踏まえると、税務職員が調査のある程度進んだ段階で、公益性を持って社会に向けて情報を提供する場合、一定の条件下で情報公開が許容される可能性があると考えられます。

ただし、その行為が「社会通念上相当」と言えるかどうか、また「公益目的であるか」が厳しく問われる点には注意が必要です。

今回は、少し専門的なテーマである「税務職員の守秘義務」について、実際の裁判例をもとに解説しました。

情報漏洩が違法となるかどうかは、漏洩の目的や内容、そしてその真実性などが大きく影響します。

公務員の情報管理のあり方を考えるうえで、非常に示唆に富む事例と言えるでしょう。

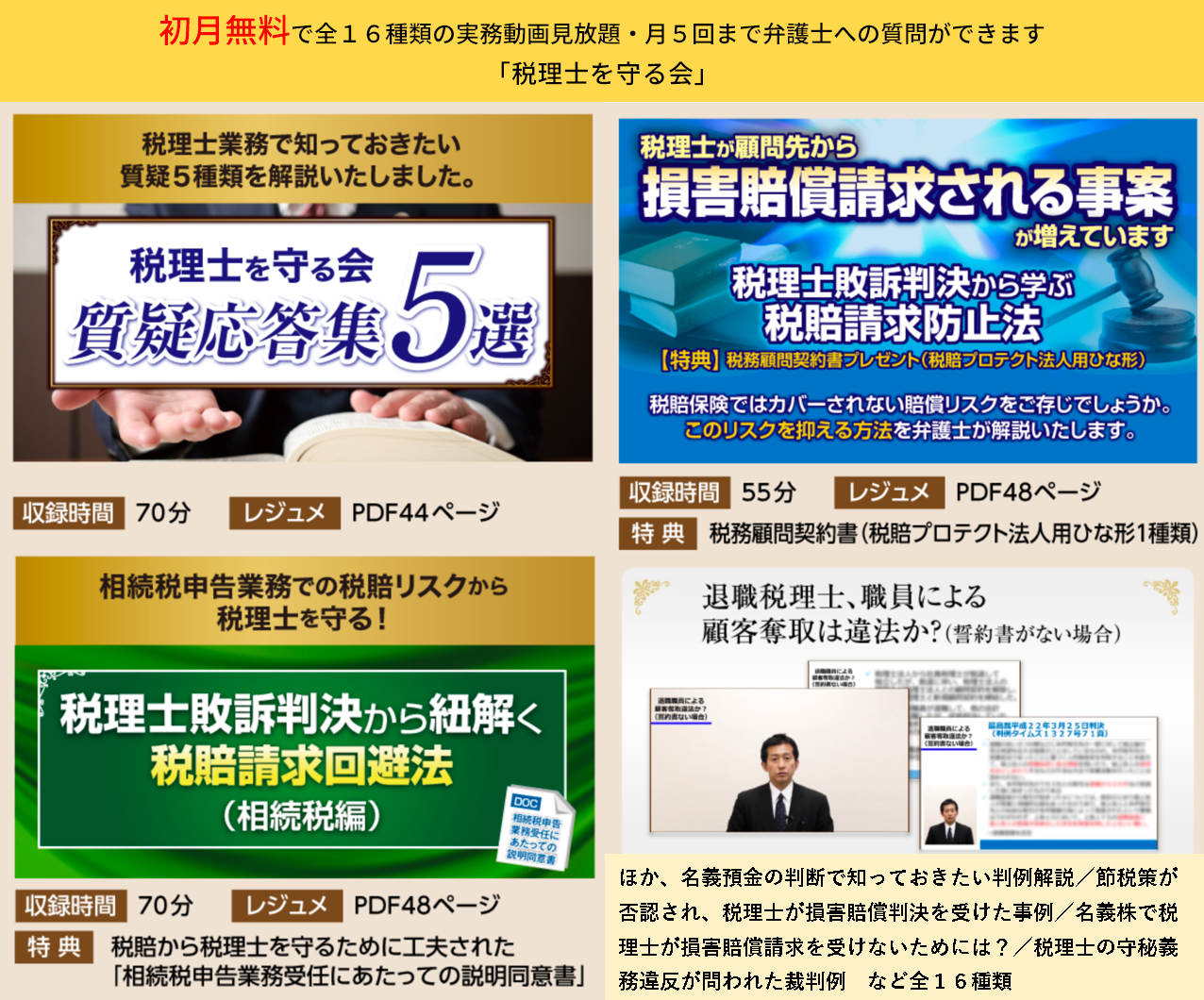

弁護士法人みらい総合法律事務所では税理士を守る会という税理士だけが会員になれるリーガルサービスを提供しております。

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など