税理士として、日々クライアントの税務処理に尽力されている皆様におかれましては、その専門性と信頼性に基づいて業務を行う一方で、「税理士損害賠償リスク」が現実的な問題として浮上していることをご存知でしょうか。

専門職ゆえの「高度の注意義務」

税理士法第1条にはこうあります。

「税理士は、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」この使命のもと、税務申告の代行等を受任した場合には、高度な専門性に基づく善管注意義務が求められます。

東京地裁平成22年12月8日判決(判例タイムス1377号123頁)では、税理士がこの注意義務に違反し、依頼者に損害を与えた場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うと明言されています。

さらに、契約の有無にかかわらず、税理士の行為が不法行為に該当する場合も、損害賠償責任を免れません。

実際に起きている「税理士損害賠償」事案

では、どれくらいの損害賠償が発生しているのでしょうか?

株式会社日税連保険サービスが提供する「税理士職業賠償責任保険」のデータによると、

保険金支払額は以下の通りです。

2020年:22億5,600万円

2021年:17億7,000万円

2022年:18億300万円

2023年:23億7,200万円

年間20億円前後という金額が動いているという事実は、まさに税理士業務の「損害賠償リスク」が現実であることを物語っています。

実は「訴訟にならないケース」が大多数

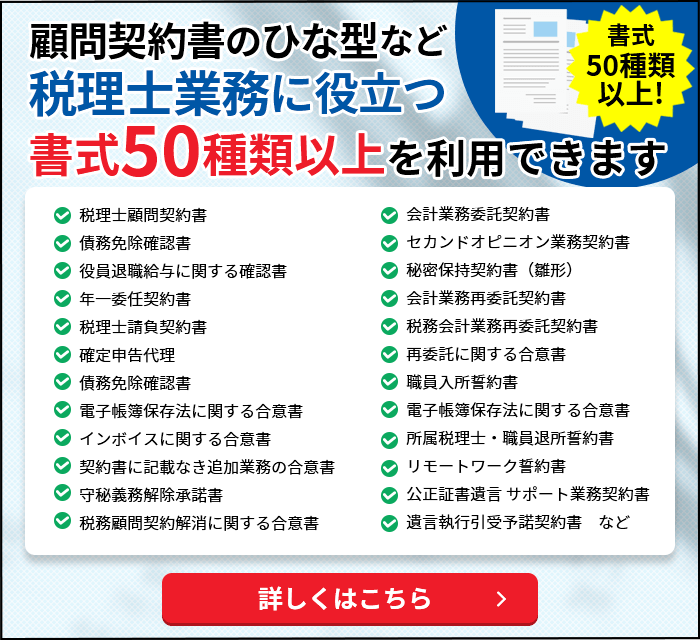

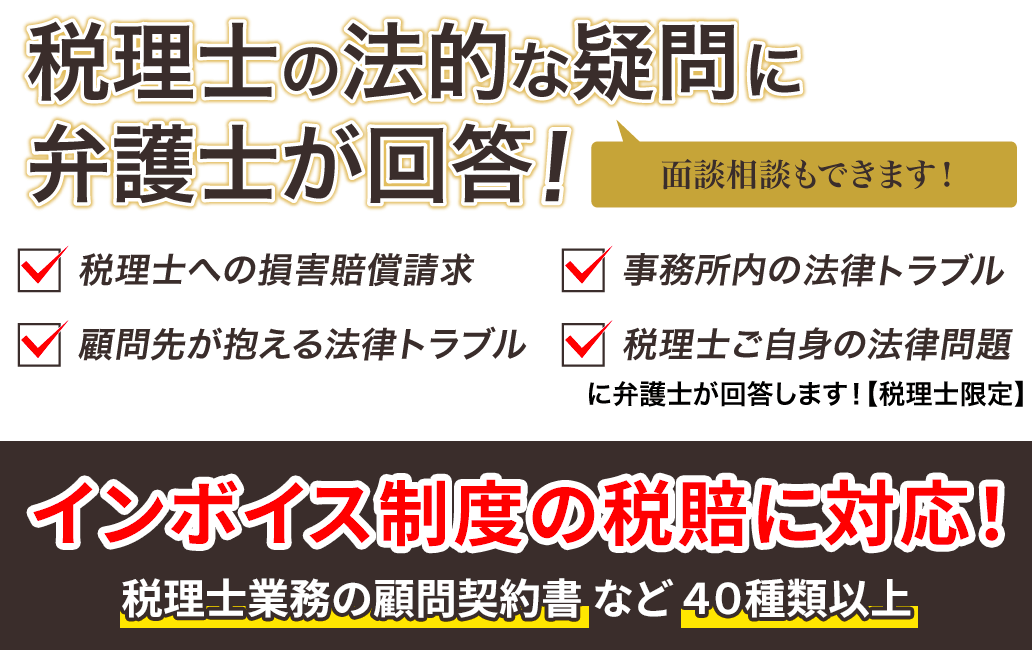

著者が代表を務める弁護士法人みらい総合法律事務所では、税理士専門のリーガルサービス「税理士を守る会」を運営しています。

そこに寄せられる相談の多くは、「初めて損害賠償請求を受けた」という税理士の方々からのもの。

裁判例や保険統計に出てくる事例は、実は氷山の一角に過ぎず、水面下では、訴訟に至らない和解や示談で解決されているケースが圧倒的に多いのです。

つまり、これまで一度もトラブルがなかった方でも、ある日突然、当事者になるリスクがあるということ。

では、どう備えるか?

リスクをゼロにすることはできませんが、リスクに備えることは可能です。まずは、「過去にどんな事案があったのか」「どこに落とし穴があったのか」を知ることが、その第一歩となります。

そして、同じ失敗を繰り返さないための「実践的な学び」が必要です。

裁判例から学ぶ実践知

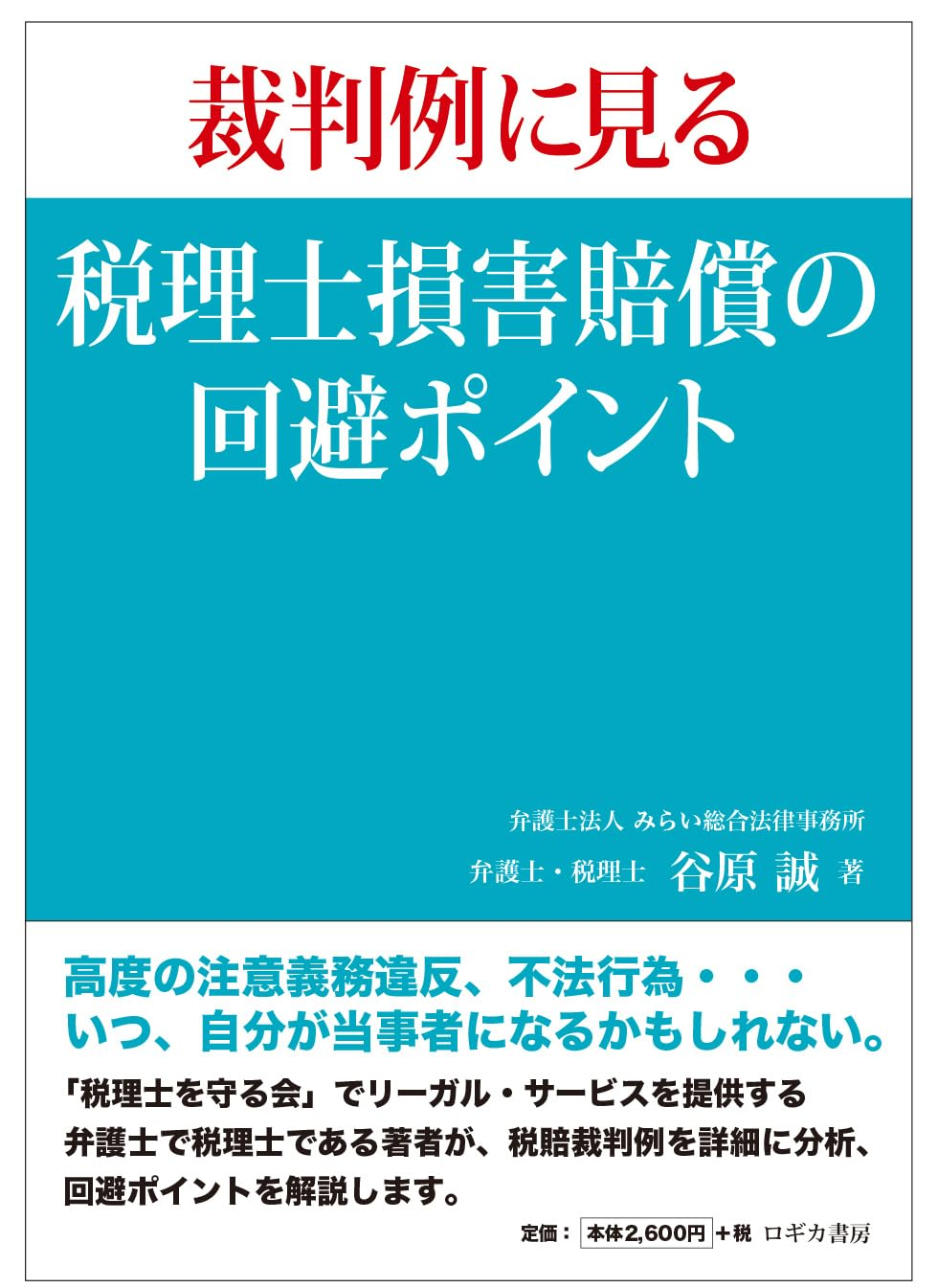

『裁判例に見る 税理士損害賠償の回避ポイント』

本書では、比較的新しい裁判例を取り上げ、

どんな事案だったのか

争点や双方の主張

判決の内容

そして、

税理士が注意すべき「回避ポイント」

これらを丁寧に解説しています。

税理士の皆様にとって、本書は“リスク管理の実務書”として、現場ですぐに活かせる知識と視点を提供する内容となっています。

こんな方におすすめです