今回のテーマは、「重加算税が付加されない場合「更正予知」とは?」です。

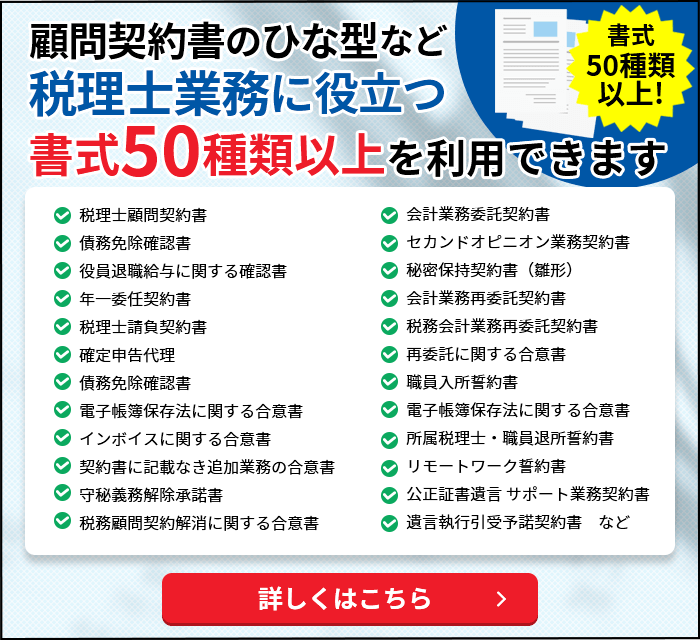

参考書籍としては、私が執筆した『税務のわかる弁護士が教える 税務調査における重加算税の回避ポイント』も参考にしていただければと思います。

重加算税賦課要件(過少申告)は、国税通則法第68条第1項に規定されています。

(1)過少申告加算税の規定に該当する場合

(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)

(2)納税者が

(3)その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装し、

(4)隠蔽し、又は仮装をしたところに基づき納税申告書を提出していたとき

この場合、重加算税が賦課されます。

そこで今回は、上記(1)のカッコ内の部分について検討します。

この部分は2つに分解できますが、この場合には重加算税は賦課されないということです。

①修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより、

②当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合

①の調査の部分については、「重加算税が賦課されない「調査」前とはいつまでか」 で解説していますので、そちらを参照ください。

今回は②について、いわゆる「更正予知」についての裁判例をご紹介したいと思います。

じつは、更正予知については、「どの段階で更正予知に当たるか」という点について2つの説があり、まだ最高裁で決着をみていません。

そのため、更正予知に該当するかどうかで混乱する要因になっています。

(1)「端緒把握説」

これは、東京地裁の裁判例がとった説です。

「税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し、これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの損することが発覚し更正に至るであろうことが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に、納税者がやがて更正に至るべきことを認識したうえで修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと、言い換えれば右事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して修正申告書を提出することを必要とし、かつ、それをもって足りる」

まず、不適正であることを発見するか、あるいは端緒となる資料を発見することが必要です。

それによって客観的に相当程度の確実性をもって、その更正をするということが認められた段階に達した後なのかどうなのか、で判断するということです。

そうすると、この端緒把握説に立って、税務調査の段階で更正予知について反論をするのであれば、次のような反論が考えられるだろうと思います。

例えば、納品伝票の提示を求められた段階で売上計上漏れに気づき、修正申告を出した場合、

「まだ、この段階では申告が不適正であることを発見していませんよね」

「不適正を発見する端緒となる資料も発見していませんよね」

というような反論をすれば、先述の要件を満たし得ることになります。

(2)「不適正事項発見説」

これは、和歌山地裁昭和50年判決がとった説です。

「税務当局が、当該納税申告に疑惑を抱き、調査の必要を認めて、納税義務者に対する質問、帳簿調査等の実地調査に着手し、これによって収集した具体的資料に基づき、先の納税申告が適正なものでないことを把握するに至ったことを要するものと解するべきである。……先の申告が不適正であり、かつ、申告漏れが存することが明らかになれば、いずれ当局によって更正がなされることは当然であるから、納税義務者において、当局の調査進行により先の納税申告の不適正が発覚することを認識しながら、修正申告書を提出することは、他に特段の事情のない限り、右にいう『調査があったことにより……更正があるべきことを予知してなされたもの』と推認することができる。」

実地調査に着手して、これによって収集した具体的資料に基づき、先の納税申告が適正なものでないことを把握するに至ったために、修正申告書を出してしまうと、「もう予知していましたね」ということになるわけです。

この不適正事項発見説に基づいて、反論するとすれば次のようになります。

例えば、納品伝票の提示を求められた段階で売上計上漏れに自分で気づいて、慌てて修正申告をした、という場合には、

「まだこの段階では、収集した具体的資料に基づき、先の納税申告が適正なものでないことを把握することに至ってませんよね」

という反論ができます。

先ほどの判例を、そのまま裏返しにして反論していくわけです。

いずれにしても、この重加算税の賦課要件については、課税庁側が立証責任を持っているので、

「更正に予知してされたと認定した事実は何ですか?」

「どの事実をもって、予知したと認定されているのですか?」

という質問をして、答えてもらい、調査官がどちらの説に立って言っているのかを把握し、把握したらその把握された判例によって、それぞれ反論していくということになります。

あるいは、その判例によっては、予知となってしまうかもしれないという場合であれば、別の反対側の判例で反論します。

調査官が端緒把握説で主張してきているのであれば、不適正事項発見説の判例を立てて、

「和歌山地裁では、こういう要件だった。この要件にまだ該当していません」というような反論をすることになると思います。

更正予知については、まだ最高裁について決着をみていないので、税務調査の段階で、これが争点になるということもあり得ると思いますが、この2つの説を駆使して、税務調査に対応をしていただければと思います。