ここ数年、税理士に対する懲戒処分のニュースをよく耳にするようになりました。

国税庁の発表によると、令和6年度は64件──なんと過去10年間で最多の件数です。

それを受けて、東京国税局が「懲戒処分を受けないために!」という注意喚起を行うほど。

つまり、今や懲戒処分は一部の問題税理士だけの話ではないということです。

「知らなかった」では済まされない税理士法の壁

実務に追われる毎日。申告、調査対応、顧問先とのやり取り…。

税法や通達には精通していても、税理士法そのものをしっかり読む機会って、正直少ないのではないでしょうか。

実際、懲戒処分を受けたケースの中には、「悪意はなかった」「知らず知らずのうちに違反していた」というものも多く見られます。

たとえば

・形式的な書類不備が“業務停止”につながった

・税務代理の範囲をわずかに超えた助言が“違反”と判断された

など、「そんなことで?」と思うような例も少なくありません。

それでも“税理士法”を体系的に学ぶ機会が少ない現実

税理士としての責任を果たすうえで避けて通れないのが「税理士法」ですが、その実務的な解釈や懲戒処分の事例を体系的にまとめた情報は、意外と少ないものです。

条文を読むだけでは、

「結局、どんな行為が懲戒対象になるのか?」

「どんなリスクをどう回避すればいいのか?」

が見えてこないのが実情です。

自分を守るために、“事例”から学ぶという選択

実際に懲戒処分を受けた事例を知ることは、最大の防御策。になります。

どんな行為が、どんな理由で、どんな処分につながったのか。

それを具体的に理解することで、「知らずに違反する」リスクを減らすことができます。

税理士として、そして事務所経営者として、「懲戒処分を受けないために」できることはまだあります。

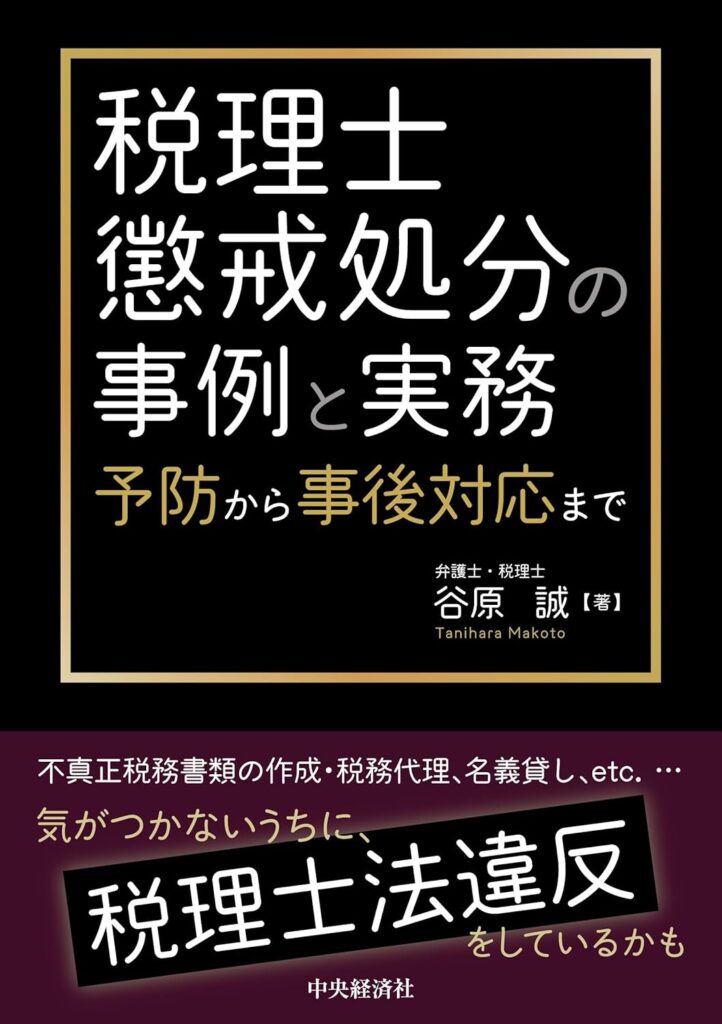

そのような実際の処分事例をもとにリスクをまとめた書籍が発行されました。

気になる方は、一度チェックしてみてもいいかもしれません。