解説:弁護士・税理士 谷原誠

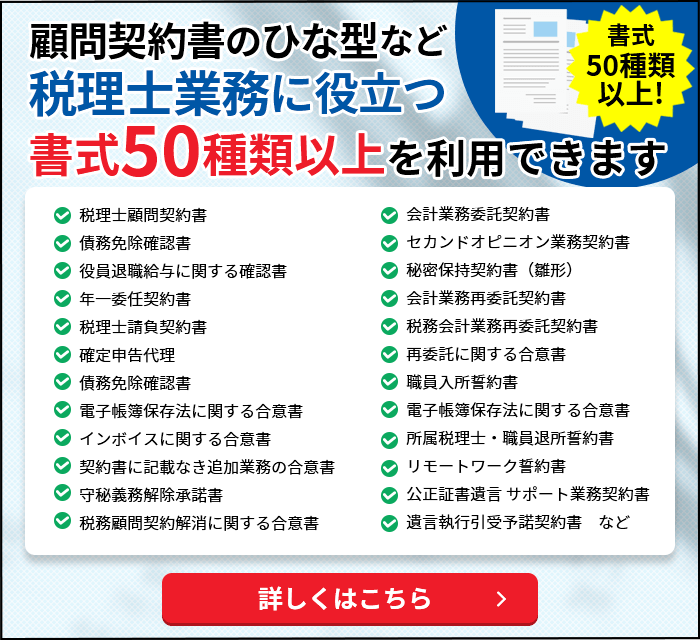

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

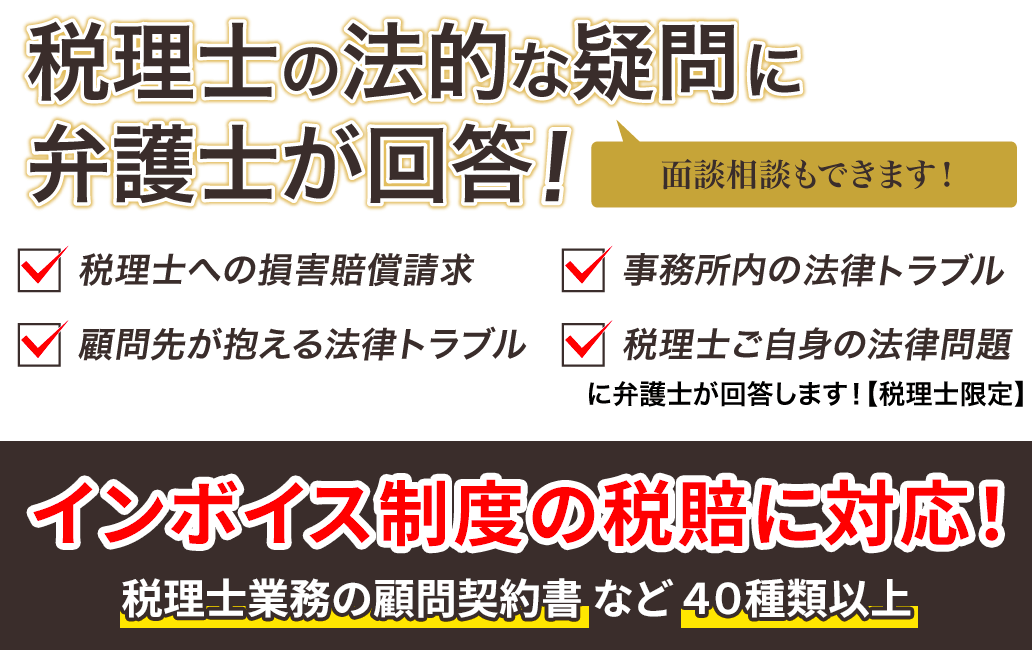

税理士に対する損害賠償の

「2つの法律構成」とは?

税理士が損害賠償請求を受ける場面では、法律構成として2つのパターンが存在します。

それが、①債務不履行に基づく損害賠償請求と②不法行為に基づく損害賠償請求です。

この2つの違いと、実務上どのように問題となるのかについて、順に解説していきます

① 債務不履行に基づく

損害賠償請求

税理士契約の基本は「委任契約」

まず、税理士業務の基本的な契約形態は「委任契約」です。

これは、最高裁昭和58年9月20日判決でも次のように明確にされています

「本件税理士顧問契約は、…全体として一個の委任契約である」

委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手に委託し、相手がこれを承諾することで成立する契約(民法643条)です。

つまり、税理士が申告書の作成や代理提出などの行為を行う場合、これは「委任契約」に基づく業務となります。

実は税理士業務でも「請負契約」

になることがある

委任契約と混同しやすいものに、「請負契約」があります(民法632条)。

請負契約は、

「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

税理士業務においても、以下のようなケースでは請負契約にあたる可能性があります

- 税務書類を作成・完成させて、それを依頼者に引き渡す

- その引き渡しに対して報酬を受け取る

- それ以上に申告・代理行為等は行わない、したがって、税務代理権限証書はいただかない

こうしたケースでは、委任ではなく請負として扱われる可能性があり、請負契約で業務を請け負った場合には、契約書に印紙が必要になるため、印紙税の対象になる点にも注意が必要です。

債務不履行の根拠と履行補助者の責任

債務不履行に基づく損害賠償の法的根拠は、民法415条です

「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債務者は、これに生じた損害の賠償を請求することができる。」

この際、債務者(=税理士)に「故意・過失、または信義則上これと同視すべき事由」があるときに責任が発生します。

ここで問題となるのが、履行補助者のミスです。

たとえば、会計事務所の職員や所属税理士がミスをして依頼者に損害を与えた場合、その責任は所長税理士が負うことになるのです。

税理士に求められる

「高度な注意義務」

税理士には、単なる注意義務ではなく、「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」が課されています。

特に税理士のような専門職には、「専門家としての高度の注意義務」が求められると判例でも明示されています。

「税理士は、税務に関する専門家として、納税義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする専門職であり(税理士法第一条)、納税者から税務申告の代行等を委任されたときは、委任契約に基づく善管注意義務として、委任の趣旨に従い、専門家としての高度の注意をもって委任事務を処理する義務を負うものと解される。」

(東京地裁平成22年12月8日判決/判例タイムズ1377号123頁)

このように、税理士の過失は専門職としての基準で厳しく判断されることになります。

債務不履行における時効の問題

債務不履行の請求権には消滅時効があります。

改正前は「10年」でしたが、改正民法(2020年施行)では次のように定められています(民法166条)

「改正民法第166条」

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

つまり、依頼者が損害を認識した時点から5年で時効となる可能性があります。

ただし、過去には契約終了から約10年後に損害賠償請求が提起された事例もあり、安心はできません。

これまで私は税理士損害賠償をたくさん扱っているのですが、過去に経験した事件の中には、7年を超えた後に、いきなり弁護士から内容証明郵便が届いて裁判になってしまった、という案件もあったので注意していただきたいと思います。

② 不法行為に基づく

損害賠償請求

不法行為に基づく損害賠償請求は、民法709条が根拠です。

「故意または過失により、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

こちらのポイントも「故意・過失」です。

さらに、税理士本人だけでなく、職員や所属税理士など「被用者」がミスをした場合も、所長税理士が責任を負います。

これは使用者責任(民法715条)によるものです。

不法行為の時効は「3年」と「20年」

不法行為においても時効があります(民法724条)

- 損害および加害者を知った時から3年間

- 不法行為時から20年間

20年という長期間が認められているのは、被害者保護の観点からです。

ただし、実際に訴訟に持ち込まれた事例では、10年以内が最も長い期間になっています。

債務不履行と不法行為の

違いとは?

最後に、債務不履行と不法行為の違いについて整理しておきましょう。

債務不履行

- 帰責事由の立証責任:税理士側(被告)

- 消滅時効:原則10年(改正あり)

- 契約関係の有無:契約が必要

不法行為

- 帰責事由の立証責任:依頼者側(原告)

- 消滅時効:3年または20年

- 契約関係の有無:契約がなくても成立

不法行為は契約関係がない第三者からも請求が可能である点が特に重要です。

例えば、粉飾決算書を基に金融機関が融資し、後に損害を被った場合、税理士がその決算書を作成していたとすれば、銀行などの第三者からも損害賠償請求が来る可能性があります。

両方の構成で訴えられる

可能性がある

実際の訴訟では、「債務不履行および不法行為に基づき損害賠償を請求する」と両方の構成で訴状が提出されることが多いです。

ただし、判決時には「債務不履行に基づき〜」「不法行為に基づき〜」と、どちらか一方に絞られて結論が出されます。

税理士としては、こうした2つの法律構成の違いを理解しておくことが、リスク管理や対策の第一歩です。

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など