解説:弁護士・税理士 谷原誠

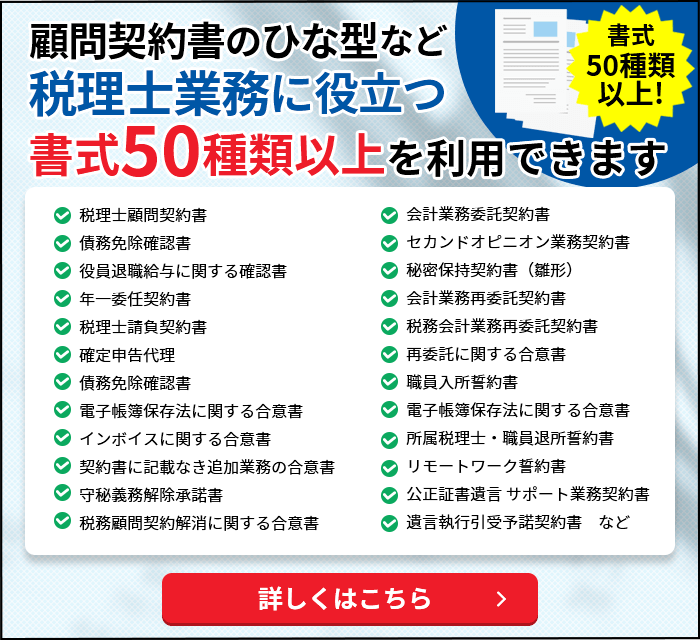

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

法人が不法行為を受けた場合の

収益の計上時期

不法行為

例えば詐欺とか横領行為です。

不法行為を受けた時の損失の計上時期は最高裁がありまして、

「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの(法人税法22条3項3号)に該当して、損失が発生した年度の損金に計上すべき」

ということが最高裁昭和43年10月17日判決です。

では、不法行為による損害を受けた時の収益というのは何なのかということですが、例えば1000万円騙し取られましたということになりますと、騙し取られたことによって①1000万円の損失が発生する。それと同時に②として詐取した者に対する民法709条です。

不法行為に基づく損害賠償請求権というのが同時に発生しますということなので、1000万円の損失と同時に1000万円の請求権が発生するということになるので益金に計上することになります。

ではこの益金に計上するのはいつなのかということになります。

騙し取られたことを知らないまま渡しているということです。

ここでまずは通達を見ておきます。法人税基本通達2-1-43課税実務です。

他の者から支払を受ける損害賠償金の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める

というご存じの通達だと思います。

なので、損失と同時に法律上は損失と同時に損害賠償請求が成立しているのですが、本人が知りえない状況というのがありますので、課税実務上は支払いを受けることが確定した日ということになっています。

また、損害賠償というのは損害額の認定がなかなか難しいものがあって、すぐにいくら損をしたとか、いくら損害賠償請求権があるというのが認定しづらい時がありますので、その意味でも確実になった日に収益を計上するということになっております。

問題はこの後半部分です。

法人がその損害賠償金の額について実際に支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する場合にはこれを認めるということになっておりますということで、あたかも選択適用が可能であるかのような条文に読めてしまうのが問題になっています。

ここ1番上ですね。

他の者ということですが、「他の者」には、法人の役員または従業員は含まれないということが逐条解説に書いております。

では、法人の役員または従業員の不法行為により損害を受けた場合には、どの事業年度に益金算入するのかという問題が発生します。

東京高裁平成21年2月18日判決というのがあります。

調査の結果、経理部長Aの詐取行為であることが判明した。

調査の結果、平成9年9月から平成16年3月までの間に、約1億9000万円詐取したことが判明したため、平成16年9月に損害賠償請求訴訟を提起し、同額の判決が確定した。

※損失は、各事業年度に計上したということ。

では、益金はいつなんだということで、一審判決の東京地裁平成20年2月15日判決。

これ一審と控訴審で判断の枠組みが違うので、一審判決からやっていきます。

一審判決、平成16年9月期に計上すべきだと。

不法行為による損害賠償請求権は、その行使が事実上可能となった時、すなわち、被害者である法人が損害及び加害者を知った時に、権利が確定したものとして、その時期の事業年度の益金に計上すべきである

ということで、被害者側の主観を重視したキハンとなっております。

このキハンは取り消されます。

まず高裁の判断ですけど(益金計上時期の判断は)税負担の公平や法的安定性の観点からして客観的にされるべきものであるから、通常人を基準にして、権利(損害賠償請求権)の存在・内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないといえるような客観的状況にあったかどうかという観点から判断していくべきである。

不法行為が行われた時点が属する事業年度当時ないし納税申告時に納税者がどういう認識でいたか(納税者の主観)は問題とすべきでないということで、地裁は主観を重視したんですが、主観は重視すべきでないと言っています。

では、どう判断すべきかですが、本件各事業年度において詐取行為により被控訴人が受けた損失額を損金に計上すると同時に益金として損害賠償請求権の額を計上するのが原則。

原則論としては同時に不法行為が成立するので同時に計上する。

しかしながら、本件各事業年度当時の客観的状況に照らすと、通常人を基準にしても、本人ではなくて通常人を基準にしても、本件損害賠償請求権の存在・内容等を把握し得ず、権利行使が期待できないといえるとすれば、当該事業年度の益金に計上しない取扱いが許されるということで、あてはめとしては、詐取行為は、経理担当取締役が本件預金口座からの払戻し及び外注先への振込み依頼について決裁する際に乙が持参した正規の振込依頼書をチェックすれば容易に発覚する。

決算期等において、会計資料として保管されていた請求書と外注費として支払った金額とを照合すれば、容易に発覚するという事情を認定しまして、結論としては通常人を基準とすると、本件各事業年度当時において、本件損害賠償請求権につき、その存在、内容等を把握できず、権利行使を期待できないような客観的状況にない。

ということで、結論としては各事業年度において益金に計上すべきであるということを判断したということになります。

本人の認識ではなくて、地裁ではそうだったんですけど高裁の段階では客観的状況なんだということで判断されていますので、この辺はご注意いただきたいと思います。

ただ、本人から回収できないかもしれません。そうすると今度は、貸倒損失の問題が出てくるということです。本件ではこういう事情がありました。

マンションを所有している。ただ、住宅ローンはある。約200万円相当の自動車所を所有している。約400万円の預金があった。月額30万円の給与も貰っている。

刑事裁判の際、200万円の弁償を申し出ているということからすると、例え債務超過であるとしても、この時点で「全額回収不能であることが客観的に明らか」とは言えません、ちゃんと努力してくださいということで貸倒損失の主張は認められませんでした、という判例となっております。

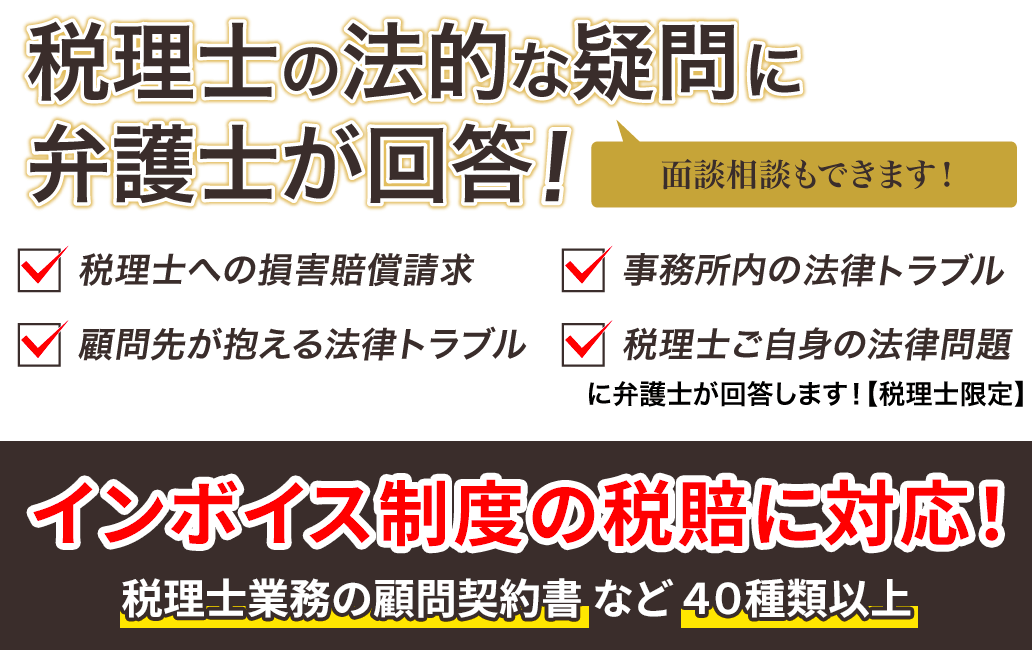

弁護士法人みらい総合法律事務所では税理士を守る会という税理士だけが会員になれるリーガルサービスを提供しております。