解説:弁護士・税理士 谷原誠

税理士を守る会

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

今回は、従業員が会社に無断で取引先からリベートを受領していた場合に、重加算税の賦課要件がどうなるのかについて、実際の判決例や裁決例をもとに解説します。

問題となる典型的なケース

従業員が会社に無断で取引先からリベートを個人的に受け取っていたことが、税務調査で発覚。これが「売上の計上漏れ」として指摘され、仮装・隠ぺいがあったと判断されれば、重加算税が課される可能性があります。

さらに、悪質性が高ければ、青色申告の取消しにもつながることがあります

判決例:仙台地裁

平成24年2月29日判決

事案の概要

- 原告X社:旅館を経営する法人

- 社員乙:副総支配人

- 社員丙:総料理長

乙は、仕入業者からの納入の際にリベートを受領し、丙と分けていた。

これに対し課税庁は、「リベートは会社の収益である」として重加算税を課しました。

主な論点

- リベートの収益は誰に帰属するのか?

- 会社に仮装・隠ぺい行為があったのか?

判断ポイントと事実認定

- 仕入は入札制度で、調理場からの直接発注は禁止

- 就業規則で「職務を利用して金品を受領した場合は解雇」と規定し、周知されていた

- リベートは人目につかない場所で受領し、部下との食事会などで消費

- 会社は経営悪化の中で売上除外の動機なし

裁判所の判断と結論

- リベート受領者である乙らに法的な受領権限はなかった

- リベートは個人の判断で受領・費消され、会社の収益ではない

- よって、重加算税や青色申告取消の前提を欠く

→ リベートの収益は従業員に帰属。会社に仮装・隠ぺいはない。

裁決例:リベートが法人に帰属するとされたケース

次に、リベートが法人に帰属すると判断された裁決例です。

事案の概要

- 請求人:土木建築請負業の法人

- 元営業部長が下請業者からリベートを受領

- 課税庁は法人の収益と認定し、重加算税を課した

主な論点

- リベートの収益は法人か個人か?

- 法人に仮装・隠ぺいがあったか?

判断理由

- 元部長は代表取締役に次ぐ地位

- 発注業者の選定など実質的な決定権限を有していた

- リベートは今後の受注を期待して支払われた

→法人の収益と認定

仮装・隠ぺいの判断

- リベートは個人口座で受領し、法人の収益に計上せず

- 代表者はリベートを知らなかったが、知り得る立場にあった

- 不正行為を是正できたにもかかわらず、放置していた

→元部長の行為を法人の行為と同視し、重加算税の対象と判断。

最高裁平成18年4月20日判決との関係

この裁決例では、以下の最高裁判決の判断枠組みが意識されています。

判断枠組み

- 税理士に申告手続きを委任

- 納税者が隠ぺい・仮装の事実を認識、または認識できた

- 法定申告期限までに是正措置を取れたのに取らなかった

→この「認識可能性」「回避可能性」が重加算税適用のポイントになります。

通達による整理と実務対応

通達の留意点

通達でも最高裁判決を踏まえ、以下のように整理されています。

- 代表権のある者の不正は法人の行為とみなされる

- その他の者でも、長期・多額の不正行為を会社が放置した場合、法人の行為と同視されうる

証拠化すべき3点

- 従業員が重要な事務を担当していたか

- 従業員に業務を任せきりにしていたか

- 会社が管理・監督を怠っていたか

重加算税を回避するために

以下のような事実を証明することが重要です。

- 該当従業員は重要な業務を担当していなかった

- 管理・監督は適切に行っていた

- 法人として不正を禁止・是正しようとした証拠がある

まとめ

従業員によるリベート受領については、以下の2つの論点が常に問われます

- リベートの収益は誰に帰属するのか

- 会社に仮装・隠ぺいの行為があったのか

これらの要件を慎重に見極め、重加算税のリスクを適切に管理する必要があります。

実務では、社内管理体制の構築と証拠化が極めて重要となります。

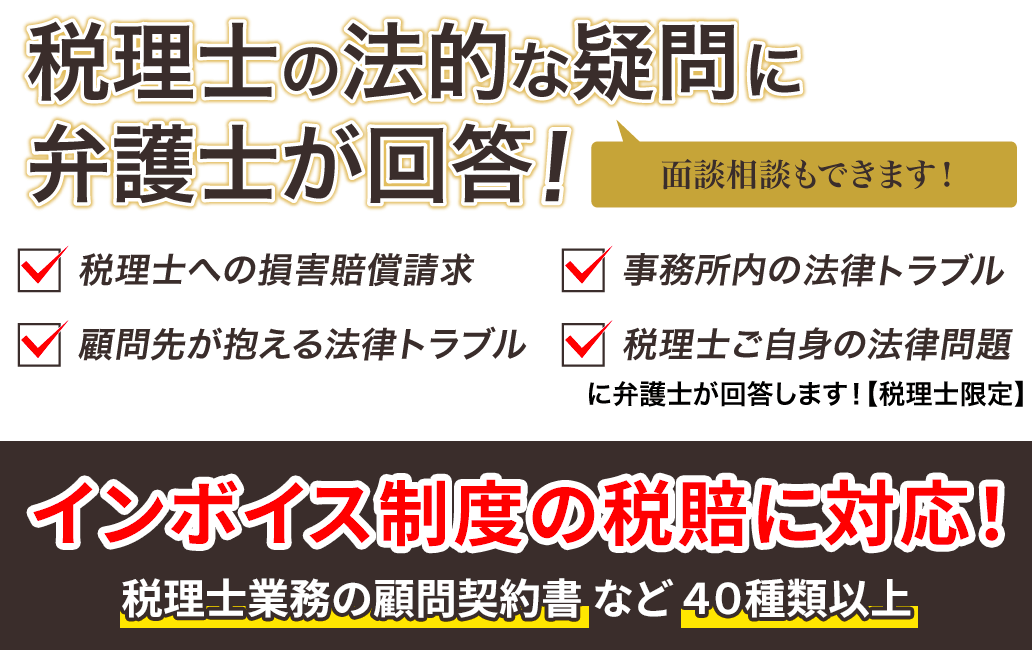

弁護士法人みらい総合法律事務所では税理士を守る会という税理士だけが会員になれるリーガルサービスを提供しております。

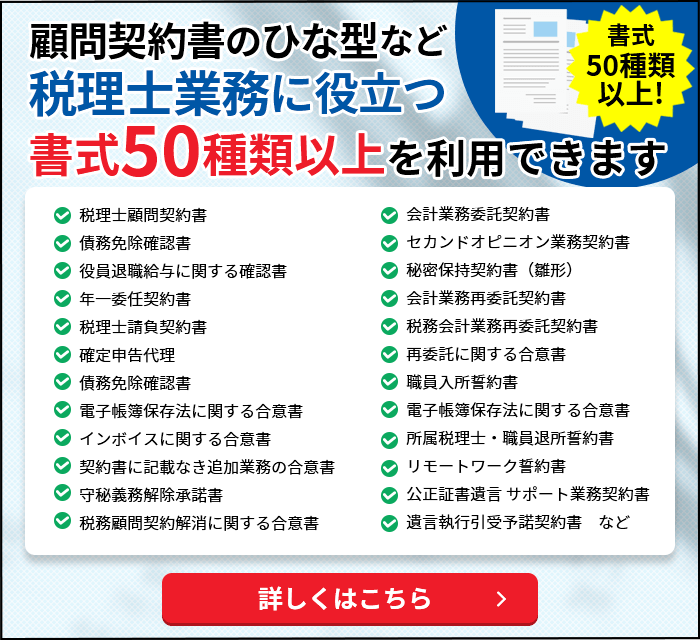

税理士を守る会

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など