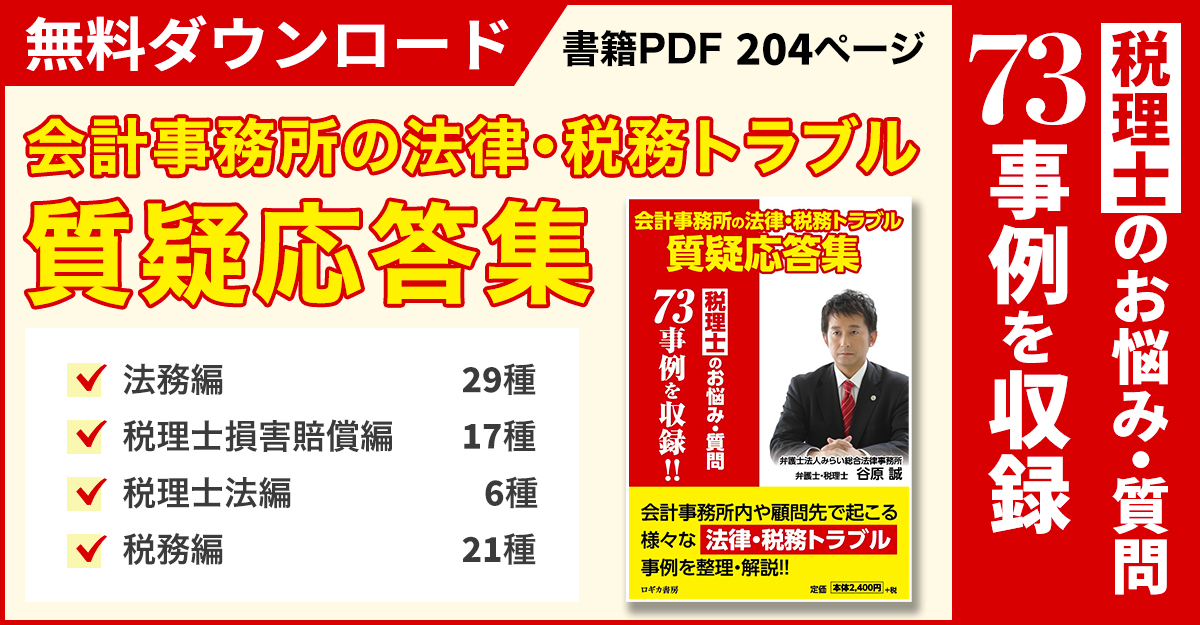

執筆:弁護士・税理士 谷原誠

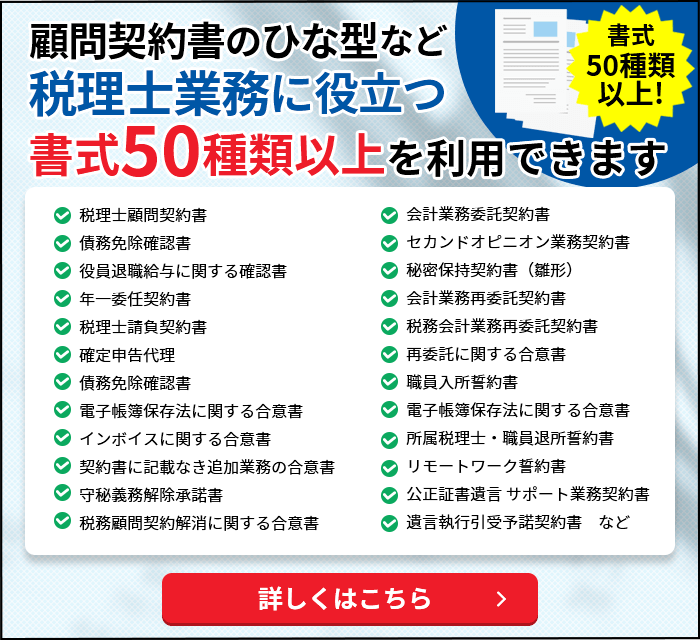

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

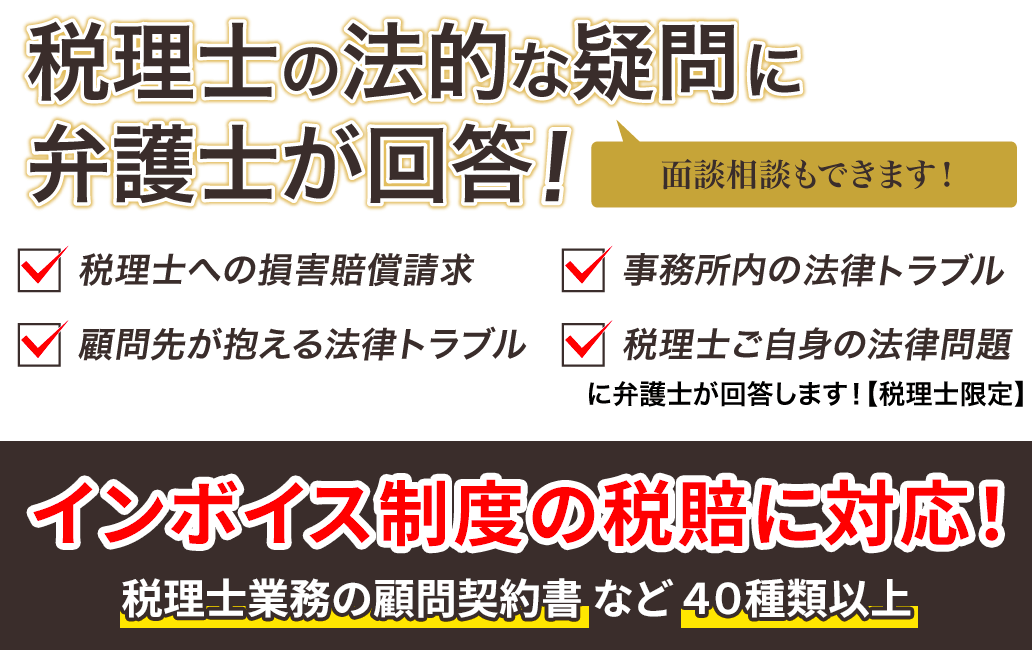

税理士の先生より「趣味物の売却益と所得区分」について、

税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

20~30年にわたり、趣味で収集、栽培してきたサボテンをインターネットオークションで処分したところ、かなり高額で売却することができました。

この場合、譲渡所得(長期)として、申告するも、取得価格がわかりません。

あるいは、雑所得に該当するか、ご意見をいただけますでしょうか。

回答

〈タックスアンサー〉

| No.3105譲渡所得の対象となる資産と課税方法

5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの 資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。 ⑴ 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得 ⑵ 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記⑴の棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得 ⑶ 使用可能期間が 1 年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得 ⑷ 山林を伐採して譲渡した場合又は立木のまま譲渡した場合の所得 ⑸ 上記⑴から⑷までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得 |

上記⑸によると、

「上記⑴から⑷までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得 → 事業所得又は雑所得となります。」

とされています。

税務判断をする場合に、通達の文言にそのまま当てはまる場合には、通達が税務行政を拘束することから考えると、通達に従って判断をする限り、税務否認の可能性は低い、ということになるかと思います。

しかし、通達の文言が曖昧であり、解釈次第でどうにでも解釈できる場合には、通達に従って判断すると、税務否認リスクがあることになります。

その場合には、最終的には裁判所の判断で決定されることになりますので、判例等を参考に税務判断をすることになるかと思います。

今回の「相当な期間」という文言は、曖昧であり、どうにでも解釈し得る概念ということになります。

そうなると、判例等を参考にすることになりますが、裁判所は、通達を思考の出発点にしません。

裁判所の思考順序としては、まず、所得区分のうち、

- 譲渡所得に該当するか

- 事業所得に該当するか

- 雑所得に該当するか

を判断し、その後、

を判断していくことになるかと思います。

1 譲渡所得に該当するか

譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものです(最高裁昭和43年10月31日判決)。

その本質は、キャピタル・ゲインすなわち「所有資産の価値増加益」に対する課税です。

この点、サボテンは、その生育に20~30年の長期にわたり、

- 水やり

- 害虫駆除

- 植え替え

- 肥料

- 温度管理

などの労務提供等が必要になり、それ故に資産の値上がりが期待できるものと考えられ、単なるキャピタル・ゲインとは評価されないものと考えます。

したがって、譲渡所得には該当しないものと考えます。

2 事業所得に該当するか

事業所得は、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得です(最高裁昭和56年 4 月24日判決)。

今回のサボテンは趣味の範囲内のものであり、この要件を満たさないことは明らかでしょう。

3 雑所得に該当するか

雑所得は、・・・

この記事の全文については、税理士を守る会に入会すると読むことができます。

▶初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら(393の税理士事務所が入会)

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など