執筆:弁護士・税理士 谷原誠

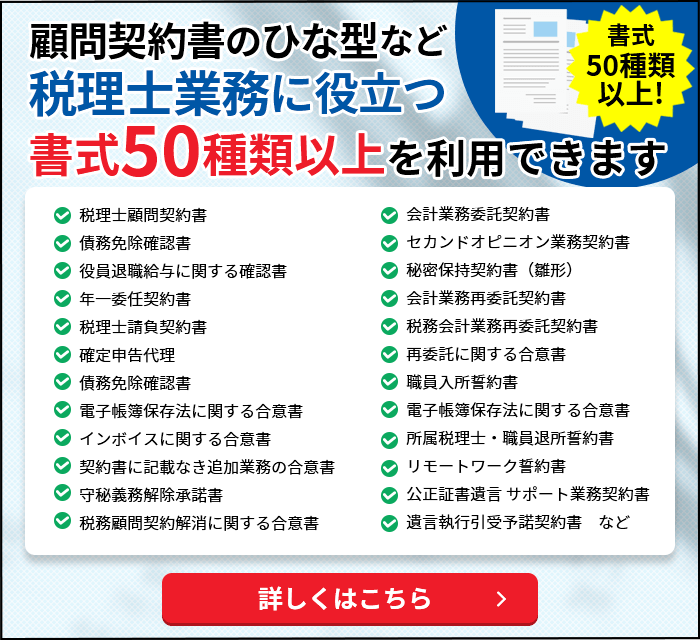

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

税理士の先生より「役員借入金(貸付金)における課税と、消費貸借契約書の作成方法 」について、

税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

役員借入金(役員貸付金)とその金銭消費貸借契約書について、2点質問させてください。

(状況)

同族会社の場合、会社資金が不足すると社長個人がポケットマネーで補充したりすることはよくあります。会社からすると役員借入金です。また、逆の役員貸付金のケースもあると思います。

これら役員との貸し借りが期末の貸借対照表で数百万円程度あると、役員借入金の場合は贈与と認定されるリスクがあり、役員貸付金の場合は役員賞与と認定されるリスクがあると考えています。

また、これらのリスクを回避するために、最低限、会社と役員間で金銭消費貸借契約書を作成し、返済期限などを明示すべきと考えています。

(質問1)

役員との期中の金銭の貸し借りが期末に残高として残った場合、これが役員借入金の場合は贈与と認定される可能性、役員貸付金の場合は役員賞与と認定される可能性はどの程度あるものなのでしょうか。

明確な金額基準などはないと思いますが、考え方だけでもお教えいただけると助かります。

(質問2)

通常の借入であれば、まとまった金額を一括で借りるため、金銭消費貸借契約書は借入日で1つ作成すれば足ります。

ただ、同族会社と役員の貸し借りは、数万円程度の金額を何回もやり取りしたりするので、個々の入出金ごとに契約書を作るのは現実的ではありません。

このような場合、会社と役員間で金銭消費貸借契約書は、どのようなものを作成すればよいでしょうか。

私見としては、期末時点の残高(債権or債務)の確認を覚書などで行い、そこに返済期限などを明記し、借入金ないし貸付金であることの証拠にするのはどうかと考えました。

回答

質問 1 について

役員が会社から借入れをしている場合、1期だけであれば、期末に残高が残っていたとしても、賞与として認定され、最終的に課税されることは、特段の事情のない限りないと考えています。

仮に税務調査を担当する租税職員が賞与として認定したとしても、納税者が修正申告をしない場合には、税務署の審理担当者は、更正するについて承認はしないものと考えます。

課税要件事実の立証責任は、

「租税法律主義、申告納税主義を採用している現行税法下の税務訴訟においては」「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである」(最高裁昭和38年3月3日判決、月報9巻5号668頁)

とされています。

したがって、賞与と認定するには、課税庁において、 当該金員を確定的に役員に取得させたことを立証しなければなりません。

1期だけであれば、会社も役員も金銭消費貸借であると主張し、貸付金の経理処理がされている中で、賞与であることを立証しきることは容易ではありません(ただし、役員側の資金需要の必要性、借入れをした金員の実際にその資金需要に使用したことなどの反証をする必要があります)。

しかし、これが長年にわたると、

- 数年間、一切返済されない

- 返済能力があるのに返済されない

- 金銭消費貸借契約、返済計画表その他、返済の合意を推認させる資料が一切ない

というような間接事実が積み重なり、当該金員を確定的に役員に取得させた、として賞与認定に結びつくものと考えます。

そこで、期末に残高として残ってしまう場合には、金銭消費貸借契約書と別に、期末前に賞与の事実と矛盾する事実である「一部返済」をしておくことをおすすめしたいと思います。

一部返済をしておけば、税務調査で指摘されたとしても、

「返済しているということは、貸付金です」

「賞与だとすると、返済したことを説明できない」

などと反論することが可能となります。

質問 2 について

複数の金銭のやりとりがある場合の金銭消費貸借契約書では、・・・

この解説の全文については、【税理士を守る会】に入会すると読むことができます

税理士を守る会では、役員借入金に関する質問など、初月無料で弁護士に質問できます。

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など