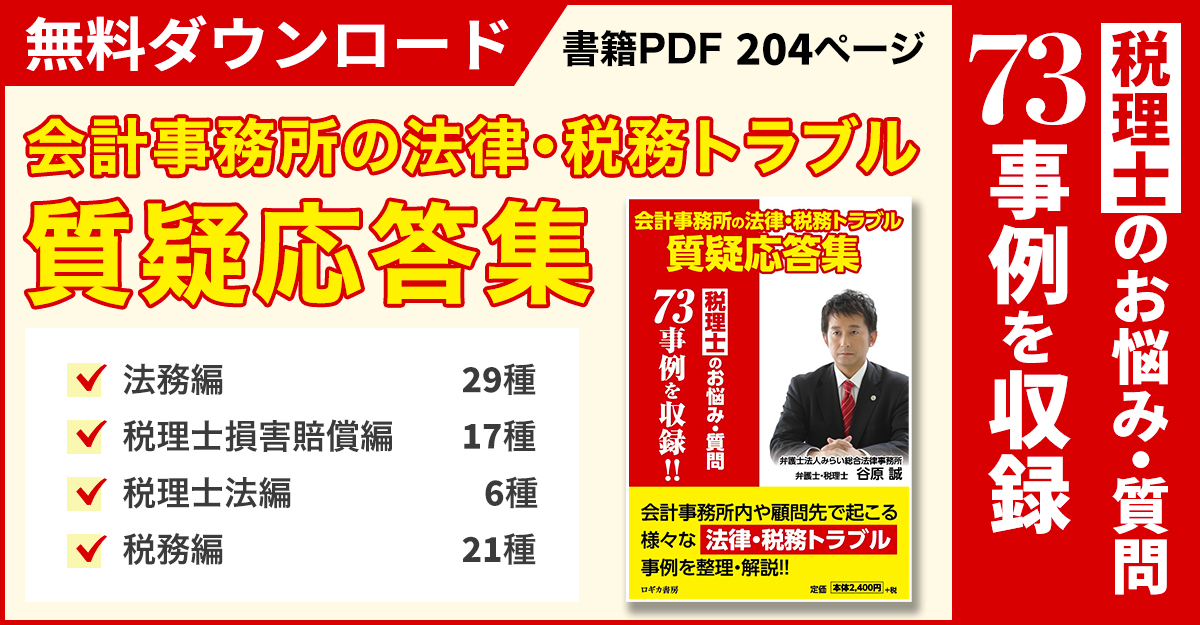

執筆:弁護士・税理士 谷原誠

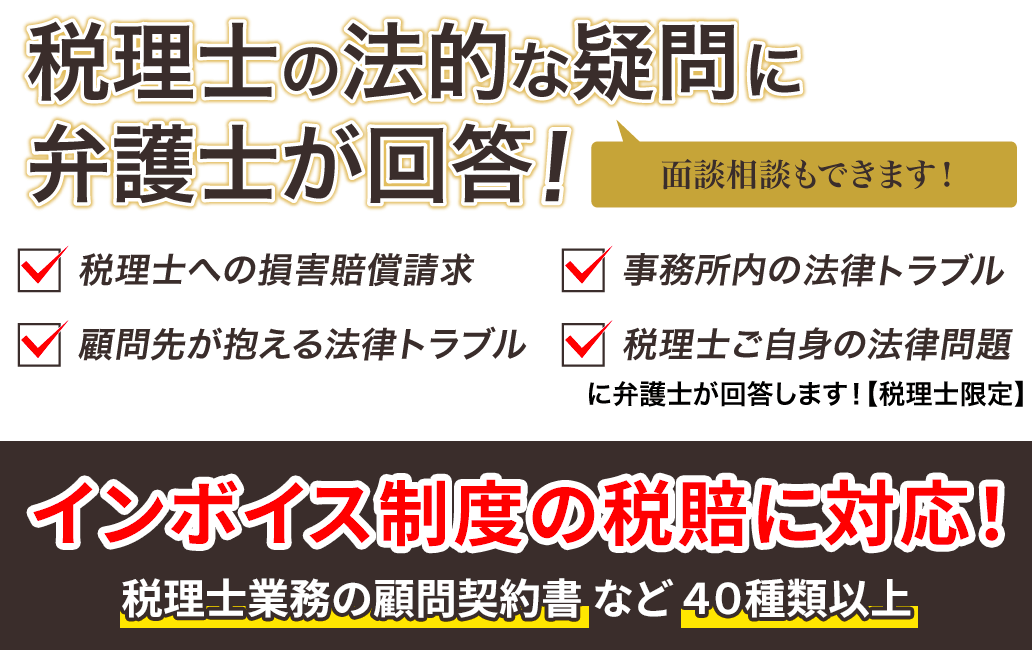

税理士の先生より「粉飾決算の税理士のリスク」について、

税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先会社が粉飾決算を行っている場合、税金については、多く納税することとなるので、その粉飾解消の際の税務には留意が必要と理解しております。

一方、その決算書で融資をしている銀行やそれを信用して取引している取引先からの賠償リスクについて税理士はどこまでの懸念があるのでしょうか。

状況により異なると思いますが、

- 自計しているため、全く関知していない(事実も知らない)。

- 自計しているが、粉飾しているということは察している。

- 自計しているものの、粉飾していることの説明を会社から受けている。

- 決算作業の中で、粉飾するための決算整理を、会社から連絡をもらって仕訳している。

といった類型が考えられます。

なお、顧問契約書は締結しております。

回答

粉飾決算において、第三者から損害賠償を受ける場合の法律構成は、債務不履行ではなく、「不法行為」となります。

真実に合致しない税務書類を信頼して銀行等が融資等をし、その結果、債権が回収できなくなるという損害を、

- 予見可能であり

- 回避可能である

という場合に、不法行為が成立します。

予見可能であり、回避可能であるかは、第一次的には契約内容で決まります。

契約書の中の「業務範囲」や「責任分担規定」を確認することになります。

業務範囲に該当しない業務については、まず原則として責任を負担しない、となります。

次に責任分担規定です。

責任分担規定というのは、どこまでが顧問先の責任において行う作業で、どこからが税理士の責任において行う作業か、を定める規定です。

税理士が粉飾を依頼されて作業に加担した場合には、契約書に関係なく、税理士は、故意に不法行為を行ったものとして、損害賠償責任を負います。

問題は、次の3つの場合です。・・・

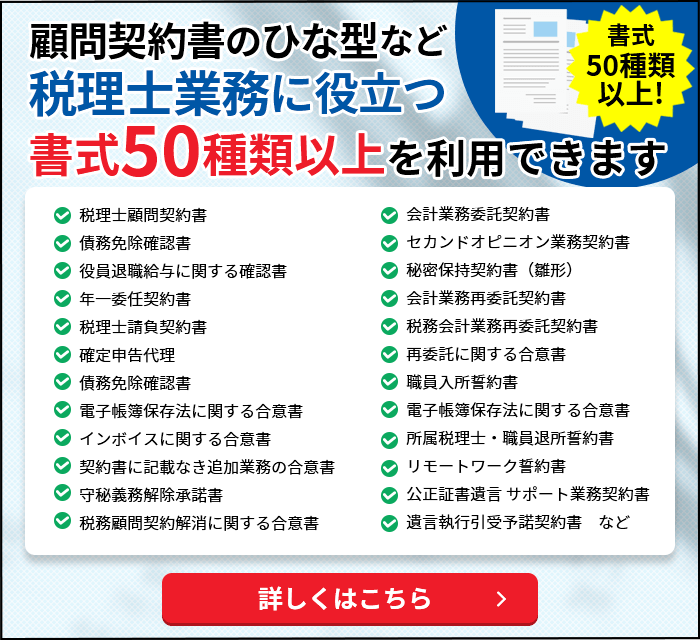

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

この記事の全文については、税理士を守る会に入会すると読むことができます。