契約書の重要性

税理士に対する損害賠償事案は、税理士の明らかなミスによるものもあるが、

①「税理士の業務範囲に含まれていたか」という業務範囲の問題

②「税理士が積極的に調査すべきであったのか、依頼者の側から申告すべきであったのか」という責任範囲の問題

③「本件は、税理士が説明すべき内容であるのか」「税理士は説明したというが、説明したのか、しなかったのか」という説明助言義務の問題

などが争われる事案も多い。

これらについて裁判になった際には、裁判所は、証拠に基づいて判断を下すことになるので、税理士としては、損害賠償請求を防止するためには、証拠に残しておくことが大切である。

【関連記事】顧問先との契約書がない場合に税理士の業務範囲が争われた裁判例

そして、証拠能力としては、依頼者の署名(記名)押印がある書類が高い証拠能力を有することになるので、依頼者の署名(記名)押印を求めることのできる契約書によって証拠化しておくのが有効な手段である。

そして、契約書は、税理士と依頼者の関係が続く間、頻繁に書き換えられるものではない。

委任契約が成立する際に双方が記名捺印して契約内容が確定すると、その後は変更されたり、契約し直したりすることは少ない。

したがって、契約開始時に、契約書をしっかり作成しておけば良い、という意味で、税理士にとっても負担の少ない損害賠償請求への備え、ということができるであろう。

税理士が依頼者からの損害賠償請求に備えるという観点からの重要な条項は、

①業務の範囲

②資料の提供などの責任分担

③税理士の説明助言義務

④損害賠償額の制限規定

などである。

契約書における「業務の範囲」

税理士と依頼者との契約書において、業務の範囲を明確にすることにより、契約書に記載されていない業務について、税理士に対する損害賠償請求を防止することが可能になる。

過去の判例で、税理士の節税指導義務を否定したものに、東京地裁平成24年3月30日判決があるが、この税理士の節税指導義務を否定した判決で重視されたのは、契約書の委任業務の記載において、節税指導義務が含まれないと解釈されたことである。

したがって、契約書において、委任業務の範囲を明確に記載することによって、本来想定していない業務での損害賠償請求を防止することが可能となる。

平成30年税制改正において、「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度の特例」が定められた(以下、「特例事業承継税制」という)。

特例事業承継税制は、正しく利用すれば有効な事業承継手段になり得るが、要件を欠くことによる納税猶予の打ち切りという事態が生じた時のダメージが非常に大きく、それが税理士の善管注意義務違反によって生じた時には、損害賠償額が多額になる可能性がある。

特に、特例事業承継税制においては、毎年あるいは3年に一度の報告書や届出書の提出義務、複数の納税猶予の打ち切り事由などが定められており、そのうちの1つでもミスをすると納税猶予が打ち切られてしまうものである。

税理士が打ち切り事由に該当しないように監視助言指導をする業務は業務範囲外だと認識していたとしても、依頼者は、税理士が全てやってくれるものだと認識している場合が想定される。

そのような認識の齟齬を解消し、受任範囲を明確にするためにも、特に特例事業承継税制に関する業務を受任する際には、業務範囲を明確にした契約書の締結が必須であろう。

契約書における責任分担

前述の税理士の節税指導義務を否定した東京地裁平成24年3月30日判決において、節税指導義務を否定した理由の一つとして指摘された契約条項の1つに、「委任事務の遂行に必要な資料等を提供する責任は依頼者にある」という趣旨の文言があった。

これは、依頼者が必要な資料等を提供する責任があるのか、あるいは、税理士が必要な資料の有無を確認し、依頼者に提出させる責任があるのか、という点に関係する。

もし、税理士に責任がある、ということになると、税理士は、あらゆる事態を想定して依頼者に質問し、資料の有無を確認して事実を確定する義務がある、と解釈される可能性がある。

しかし、それは悪魔の義務を課すものである。

したがって、上記規定を入れておくことと、「依頼者の資料提供が不十分であることに起因する依頼者の損害については、税理士は損害賠償責任を負担しない」という趣旨の規定を入れておくことが望ましい。

税理士の説明助言義務

税理士は、依頼者に対して関連税法及び実務に関して、有効な情報を提供し、あるいは不利益な情報を提供して、依頼者が適切に判断できるように説明及び助言をしなければならない、という助言指導義務があるとされている。

助言指導義務については、税理士が「助言した」と主張しても、助言した証拠がなければ、「助言がなかった」と認定されてしまうリスクを考えておく必要がある。

たとえば、相続税の申告において、相続税の納税ができずに期限を徒過し、延滞税等が発生した事例において、相続税の納付の期限を説明し、納付が可能であるかどうかを確認して、納付できない場合には、延納許可申請をするかどうかについて相続人に意思確認する義務があるが、税理士は説明していない、とした判例がある(東京高裁平成7年6月19日判決)。

相続税の申告業務の委任を受けた時には、納付期限が判明しているわけであるから、契約書において、納付期限などを記載しておく方法が考えられる。

なお、助言指導責任については、法人税業務、個人事業の所得税業務、贈与・相続税業務など、業務内容によって異なるので、業務内容に応じて異なる契約書を準備しておくことが望ましい。

契約書における損害賠償責任の制限規定

税理士と依頼者との契約書において、損害賠償の成立要件を厳しくする条項や、損害賠償額の上限を設ける条項を規定する場合がある。

このような損害賠償責任に制限を設ける条項も契約自由の原則により、原則として有効と考えるが、場合によっては、無効となることがあるので、注意が必要である。

たとえば、消費者契約法によって、消費者との契約において規定の仕方次第で条項自体が無効になる場合がある。

また、法律によって無効とはならなくても、裁判所によって条項の適用が排除される場合もある。

東京地裁平成26年1月23日判決の事例では、裁判所は、損害賠償額を制限する規定は、当事者の意思解釈により、「故意又は重過失がある場合には適用されない」と判断した。

したがって、損害賠償の制限条項は万能ではないことを留意しておく必要がある。

以上、述べてきたように、税理士に対する損害賠償請求を防止するためには、契約書が重要である。

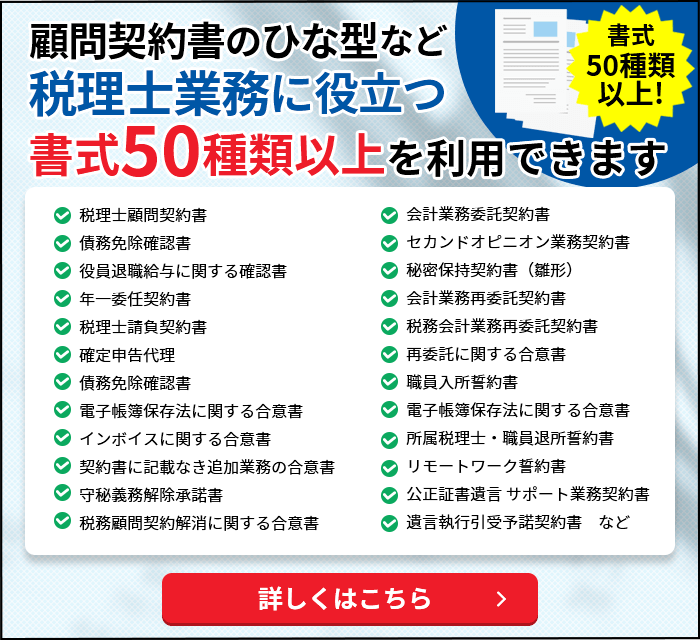

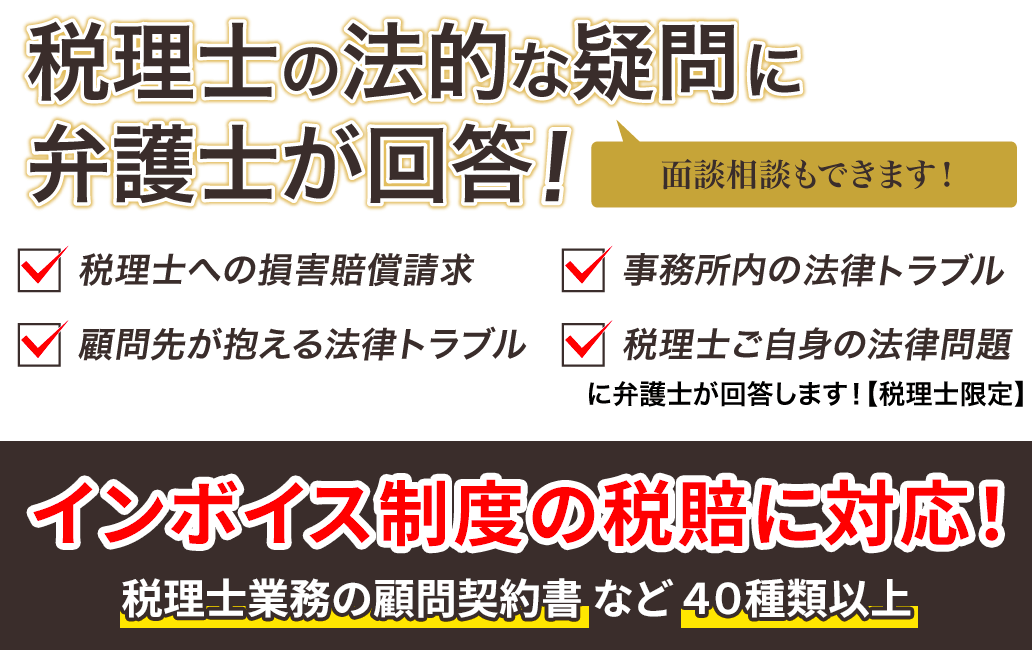

税理士が業務を受任する際には、必ず契約書を締結すること、そして、契約書には、業務の種類(法人税、所得税、贈与税、資産税等)に応じて必要な条項を盛り込むこと、が大切である。なお、「税理士を守る会」では、税理士への損害賠償請求を防止するための条項を盛り込んだ税務顧問契約書等のひな形を用意している。