執筆:弁護士・税理士 谷原誠

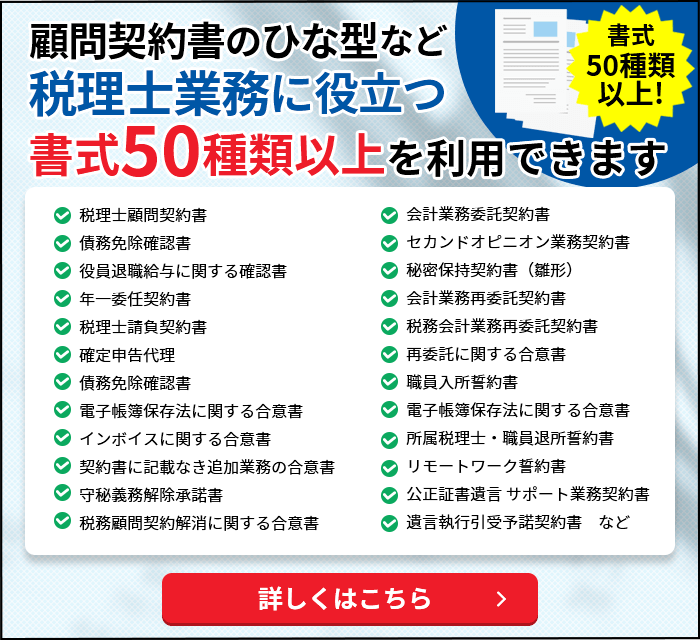

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など

「税理士を守る会」の会員の先生から寄せられた質問をご紹介します。

質疑内容は、一般化できるよう改変しています。

質問

これまで役員報酬が無報酬で事業を続けてきた法人の社長が退職するにあたり役員退職金を出そうとしています。

社長は他の会社で収入を得ているので、特に役員報酬が必要なかったため、報酬無しでした。

最終報酬月額が0円の場合は、どのように考えればよいでしょうか。

また、後日否認された場合の税賠も心配です。

回答

役員退職金については、裁判所は、原則として「功績倍率法」によっていることはご承知のことと思います。

功績倍率法が、最終報酬月額を基準にしているのは、

- 役員の最終報酬月額は、特別な場合を除いて役員の在職期間中における最高水準を示す

- 役員の在職期間中における会社に対する功績を最もよく反映している

ことを理由にしています

(東京高裁平成元年1月23日判決他)。

しかし、会社によっては、上記が当てはまらない場合があり、その場合には、功績倍率法を採用することが適当でない、という場合もあります。

そのような場合には、「1年当たり平均額法」を採用する裁判例もあります(札幌地判昭和58年5月27日など)。

裁決例でも、

「最終報酬月額が役員の在職期間を通じての会社に対する貢献を適正に反映したものでないなどの特段の事情があり低額であるときは、最終報酬月額を基礎とする功績倍率法により適正退職給与の額を算定する方法は妥当でなく、最終報酬月額を基礎としない1年当たり平均額法により算定する方法がより合理的である。」

(昭和61年9月1日裁決抜粋)

とされています。

ところが、この「1年当たり平均額法」も、同業類似法人の退職金を元に算出するので、納税者側では、正確に計算することができません。

そこで、裁判例の中には、・・・

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など