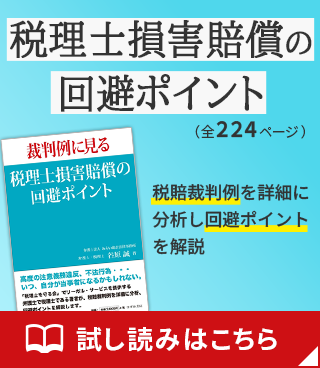

執筆:弁護士・税理士 谷原誠

今回は、記帳代行会社(会計法人)設立時の注意点について解説します。

税理士事務所、会計事務所で記帳代行も税務申告代理も一括して受託している先生もいらっしゃるかと思いますが、会計法人を設立して、記帳代行については会計法人で受けているという先生もいらっしゃると思います。

ただこの場合に、税理士法の関係で注意しなければならない点があります。

【記帳代行会社を設立した場合の契約関係】

まず、記帳代行会社を設立した場合の契約関係には次の2種類が考えられます。

(1)税務業務と記帳代行業務を一括して、税理士事務所で受託し、税理士事務所から会計法人に外注に出す契約。

(2)税務業務は税理士事務所で個別に受託、記帳代行業務は会計法人で個別に受託する、というように契約を別にする場合。

まず、(1)の場合から考えていきたいと思います。

【税理士事務所で一括受託する場合】

この場合には、顧客との契約主体は税理士のみで会計法人は出てきません。

税理士と記帳代行会社(会計法人)が業務委託契約、外注契約を締結するということになります。

問題点としては、次のことがあげられます。

①守秘義務

依頼者の秘密を会計法人という別法人に洩らすという守秘義務の問題です。

②複数事務所

会計法人が別の場所にあって、その会計法人内で税理士業務を行うような場合には、複数事務所問題があります。

③従業員の管理監督

会計法人側の従業員を管理監督できるのかという問題です。

④会計法人(非税理士)による税理士業務

これを許容しているのではないか、というような問題です。

⑤再委託の許可

依頼者との関係で税理士事務所が受託したのに、勝手に再委託、別法人に再委託していいのか、という問題があります。

【再委託での注意点】

「民法第644条の2」(復受任者の選任)

1.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

2.代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、受任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

ということになるので、「一括受託方式の場合には、必ず私が経営している会計法人で会計記帳代行を行い、会計帳簿を作成します」ということを顧問先等の依頼者から許諾を得ておかなければならない、ということになるのでご注意ください。

この点、日本税理士連合会業務対策部から、「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」というものが出ています。

委託主である税理士が主宰する会計法人に対し、外部委託を行う場合は以下の点に留意すべきである。

・会計法人の業務及び従業員等の監督の観点から、主宰会計法人の代表者には主宰税理士自身が過半数を超える出資の割合をもって就任し、責任を負うべきである。

・効果的な監督の観点から、主宰会計法人の所在地は、税理士事務所等と同一場所にすべきである。同様の趣旨から、その法人の支店及び営業所は設置すべきではない。

・会計業務は主宰税理士が税理士業務とともに一括して契約したうえで、これを主宰会計法人へ委託する方式の採用を徹底すべきである。

・主宰税理士と主宰会計法人との委託契約上において、会計法人は税務一般の業務を絶対にしてはならないことを明らかにしたうえで、会計法人の業務は会計業務に限ることとし、税理士業務については、主宰税理士と顧問先との契約を明確にする。

これは指針であって規則ではないので、・・・・

この解説の全文については、【税理士を守る会】に入会すると読むことができます

会計業務委託契約書/会計業務再委託契約書/再委託に関する合意書など