平成30年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」には、「勤務間インターバル」に関するものもあるということですが、具体的にはどのような内容になっているのでしょうか?

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「勤務間インターバル」については以前にも触れましたが、改めて確認しておきます。

厚生労働省の定義は次の通りです。

・勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもの。

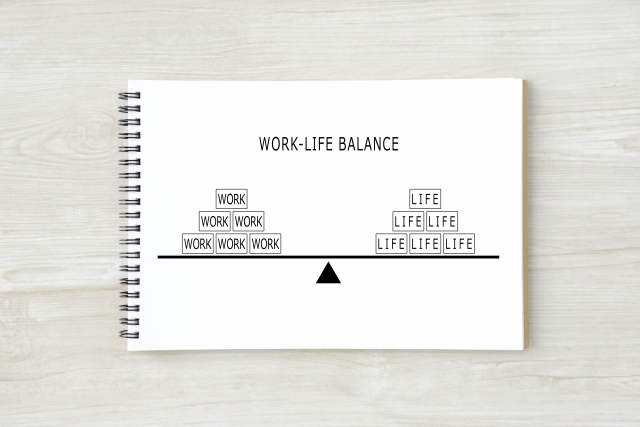

・一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになる。

9時~18時(休憩1時間)が所定労働時間の会社であって、時間外や休日、深夜労働がまったくないというのであれば、勤務終了後から次の勤務開始まで15時間以上空きます。

しかし、深夜2時まで残業したのに次の日も始業開始時刻の9時出社となれば、7時間の休息(インターバル)しかありません。

【関連記事】所定労働時間の計算方法とは?

このような勤務が常態化すれば、従業員は長時間労働により体調を崩したり、ひどい場合は精神障害等を発症することにもなりかねません。

そこで勤務間インターバル制度の導入を一層促すため、働き方改革法案に盛り込まれることになったのです。

その内容は次のとおりです。

1.勤務間インターバル制度の普及促進

「事業主は、前日の就業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。」

2.企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進

「企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。」

なお、これら2点に加え、

「事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めるものとする。」

という内容が衆議院で修正のうえ創設されました。

この制度は、内容に「努めなければならない」、「努めるものとする」とあるように、事業主に対する義務を負わせるものではなく、あくまでも努力義務です。

そのため、働き方改革の一つとして盛り込まれてはいるものの、どこまで広がりを見せるかという点で疑問といわざるを得ません。

実施には、