付加価値増大、業務効率化、持続可能性など、中小企業に求められる課題が多い中、「労働生産性の向上」も重要な視点です。

そもそも労働生産性とは何でしょうか?そして、財務諸表から求められるものでしょうか?労働生産性が企業にとって有効な指標であるのなら、あまり敷居の高いものでは困りますよね?

ここでは、労働生産性について解説します。

【この記事の監修者】

讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

そもそも労働生産性とは?

労働生産性は、「労働」についての「生産性」です。

労働以外では、資本生産性、設備生産性や材料生産性という用語があります。

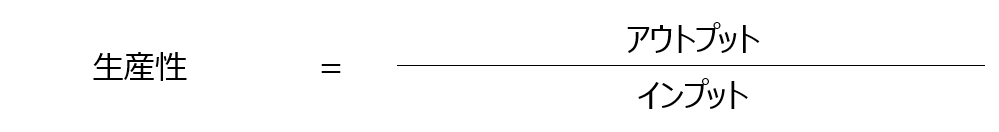

生産性とは、アウトプット ÷ インプットで表される指標(判断の目安)です。

事業に投入したもの(インプット)に対して、どれだけのものが産出(アウトプット)されたかという割合であり、生産性が高いとは、同じインプットに対してより多くのアウトプットが得られるということです。

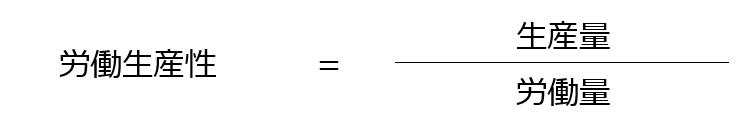

その中で労働生産性は、生産量を分子とし、労働量(生産に投入した時間や人数)を分母とした指標なのです。

労働生産性は、生産性の中では中心的な考え方であるため、単に「生産性」と言った場合には、労働生産性を指すケースが多いです。

また、資本生産性については、ROE(Return On Equity:自己資本利益率)と言いかえることができ、株主が投入した資本を用いて企業がどれだけの利益をあげたか、つまり株主から見た投資の生産性を測る指標です。

このように、労働力、設備、資金をいかに効率よく利用して生産性(売上や利益)を生み出したかを分析することを生産性分析と呼びます。

労働生産性の計算方法は?

実際に労働生産性を求めるにあたっては、「どのように生産性を分析したいか」により、アウトプット(生産量)やインプット(労働量)を選択しなければなりません。

まず、アウトプット(生産量)から見ていきましょう。

売上高をアウトプットとするものを物的労働生産性、利益をアウトプットとするものを付加価値労働生産性などと、実は分析したい生産性によってアウトプットの考え方が異なります。

さらに、付加価値労働生産性における利益の考え方ですが、付加価値額は捉え方がさまざまなのです。

例えば、2020年版中小企業白書における付加価値額の計算方法は、

付加価値額 = 営業純益(営業利益−⽀払利息等) +役員給与 + 従業員給与 + 福利厚⽣費 + ⽀払利息等 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課 + 役員賞与 + 従業員賞与

となっていますが、これに対し財務省の経済活動基本調査における付加価値額については、

営業利益 + 給与総額 + 福利厚生費 + 租税公課 + 減価償却費 + 動産・不動産賃借料

となっています。

この2つを比べただけでも減価償却費の多い企業では、付加価値額が異なって算出されることがわかります。

しかしながら、どちらも企業が事業活動によって生み出した価値を数値化していることに変わりなく、多くの企業を比較する際に、減価償却費が不明な企業が多ければ度外視して基準を合わせるほうがデータの信頼性は上がると言えます。

次に、インプット(労働量)を見てみましょう。

インプットについてもさまざまです。

例えば前出の2020年版中小企業白書においては、労働量=従業員数となっていますが、労働者一人当たりの労働時間を考慮して、「従業員数×1人当たり労働時間」とすることがあります。

事業に投入された労働力をみる場合に、一人あたりとするか、一時間あたりとするかはやはり、何を分析したいのかによるからです。

労働生産性を計算したら、ある一時点のみでの判断は難しいので、過去からの推移をみたり、同業他社と比較したりして労働生産性が上がったのか下がったのか、他社と比べて低いのか高いのかを見ていくことが大切です。

そして、労働生産性を上げるための考え方としては、アウトプットは自社で決めるというより、顧客や市場の需要で決まる要素が強いですが、インプットは自社内で変化させることができます。

したがって、いかにインプットを減らし、労働生産性をあげるかという対策が求められます。

(中小企業庁: 2020年版中小企業白書より中小企業・小規模事業者の労働生産性)

(財務省: 2019年企業活動基本調査確報P13参照)

わが国の労働生産性とは?

財務省の機関である財務総合政策研究所によりますと、2018年度の労働生産性(全産業・全規模)は730万円とのことです。

ここでの労働生産性の分子の付加価値額は、中小企業白書における付加価値額と同じ計算方法で、分母は従業員数となっています。

従業員一人あたりが1年間に生み出した付加価値730万円を、1時間当たりに考えて見ると(年間に52週あり、1週間に40時間働いたとすると2080時間です。)1時間当たりの労働生産性は、

730万円÷2080時間≒3,510円 と計算できます。

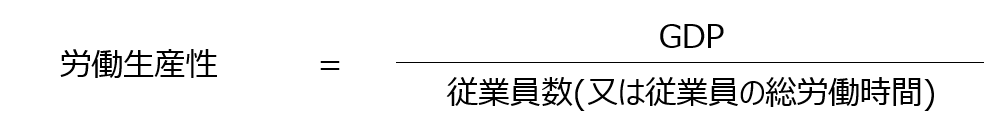

しかしながら、この数値をそのまま国際的な比較で用いることはできず、国レベルでの付加価値はGDP(Gross Domestic Product:国内総生産)をベースとして計算することが一般的となっています。

日本生産性本部のレポートによりますと、2018年における時間当たりの日本の労働生産性は、4,744円となり、主要7各国では1970年以降、最下位の状況が続いているとのことです。

また、